Contents

The 1970s whooping cough vaccine scare

1974年,英国一项规模小且有缺陷的研究将百日咳疫苗与神经系统问题联系起来。结果引发了全国性的恐慌和疫情,导致30多名儿童死亡。其影响至今仍能感受到。

- 2025年10月27日

- 阅读时间17分钟

- 作者玛雅·普拉布

1974年1月,在英国这阴郁一年的黯淡开端,一项小型研究发表在了一本医学期刊上。

这是一个病例系列研究,对象为11年间在伦敦大奥蒙德街儿童医院接受治疗的35名儿童[1]。所有儿童均出现了各种不同描述的严重神经系统问题。其中4名儿童最终康复,2名死亡。大多数儿童存活了下来,但存在智力缺陷或癫痫,或两者皆有。

在报告作者看来,这些孩子之所以值得进行集体分析,是因为他们在接种一剂百日咳疫苗后不久,都至少出现了一些神经系统疾病的症状。

他们承认,在任何儿童疾病案例中,与“出牙、接种疫苗等此类事件”在时间上的偶然关联都可能出现——因为几乎所有儿童,无论健康与否,在婴儿期都会分几个阶段接种疫苗。他们还发现,其中12名儿童在接种疫苗前就已表现出易感性迹象,比如抽搐。

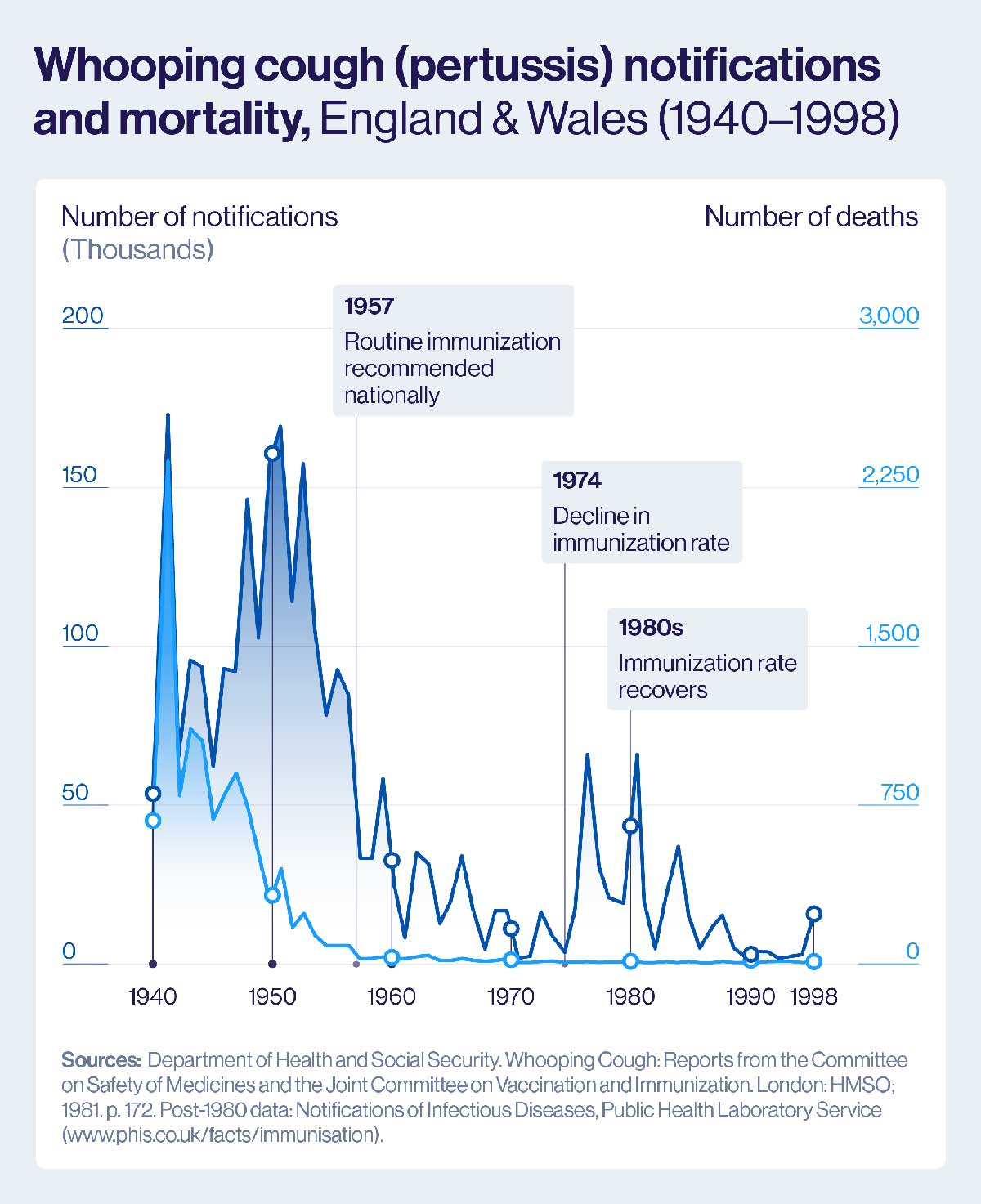

英国的百日咳免疫接种率迅速下降:到1978年,该国仅有30%的儿童得到了保护,在一些地区,覆盖率甚至低至9%。有人预测会爆发一场疫情,结果却来了三场。

然而,研究人员仍然得出结论,至少在这35个案例中,免疫接种与神经损伤之间的关联很可能是存在因果关系的。

在报纸和电视报道中,这件事引起了轩然大波。

英国约80%的儿童接种了一种如今被认为与脑损伤有关联的疫苗,这引发了广泛的恐慌。那些认为自己孩子的残疾可能是由该疫苗引发的家长联合起来,成立了一个名为“疫苗受损儿童家长协会”的活动组织,呼吁获得赔偿[2]。

在公众的想象中,他们所宣扬的威胁——所谓的免疫接种风险——面临着一个无力的挑战者:未受控制的疾病所带来的危险或多或少被遗忘了。

经过大约二十年的常规百日咳疫苗接种(通常作为含白喉、百日咳和破伤风疫苗,即百白破疫苗的一部分),与大多数工业化国家一样,英国的百日咳发病率大幅下降。很少有人知道儿童呼吸困难时发出的那种特征性声音[3],也很少有人记得这种声音曾是多么频繁地<bb2>[5]</bb2>预示着死亡的来临<bb1>[4]</bb1>。

英国的百日咳免疫接种率迅速下降:到1978年,该国只有30%的儿童得到了保护,在一些地区,覆盖率甚至低至9%。一场疫情曾被预测会发生,结果却来了三场。

第一次也是最严重的一次爆发发生在1977年至1979年间。到疫情结束时,已报告的百日咳病例超过102,500例</b0,据估计有36名儿童</b1——其中大多数是婴儿——死亡。

对百日咳疫苗的恐慌是有道理的吗?

一句话:不是。

那些向焦虑的父母们建议疫苗“值得”接种的公众声音——疫苗具有保护作用、风险低[6],而且关键是,其风险低于不接种疫苗——将在随后十五年间发布的大量研究中得到证实。

尽管如此,从数据中得出明确的结论仍需时日。事实上,第一项有影响力的大规模流行病学研究结果表明,百日咳疫苗与神经系统疾病之间存在微弱的关联[7]。

1976年至1979年间开展的“全国儿童脑病研究”(NCES)对1000名因中枢神经系统疾病入院的儿童进行了调查。在这1000名儿童中,仅有35人在症状出现后的7天内接种过百日咳抗原。

彻里写道,对全国教育统计中心旧数据的重新调查,以及最近三项大型对照研究,均未发现“百日咳疫苗与永久性神经系统疾病之间存在因果关系的证据”。“主要问题在于,观察者未能将先后发生的事件与因果关系区分开来。这两者并非同义。”

研究人员将他们的住院受试者与对照组儿童进行匹配,对数据进行了分析,得出了风险估计:他们写道,每11万剂疫苗中可能会出现1例急性脑病。永久性损伤的发生率预计为每31万剂疫苗1例。

根据这些数据,这种风险比疫苗反对者所宣称的要小得多,而且小到足以让卫生部继续推荐百日咳疫苗。但随后的几项权威研究——包括对原始NCES数据的重新分析[8]——发现,即便是这种极小的风险,也是一个有问题的高估。

到1990年,备受尊敬的儿科传染病学教授约翰·D·切里认为已有足够的证据。他在《美国医学会杂志》(JAMA)上发表了一篇社论,在其中他称“百日咳疫苗脑病”是一个神话。

彻里写道,对美国国家教育统计中心旧数据的重新调查以及三项近期开展的大型对照研究均未发现“百日咳疫苗与永久性神经系统疾病之间存在因果关系的证据”。

“主要问题在于观察者未能将序列与结果区分开来。这两者并非同义。”此后的岁月证实了他的结论。[10]

但为时已晚。尽管到1992年,英国的百日咳疫苗接种率已回升至稳定的92%,但到那时,数十万儿童在最脆弱的岁月里一直处于保护不足的状态。其中数十人白白丧生。

正如彻丽带着遗憾的远见所意识到的那样,在英国和美国,关于疫苗的公开讨论的措辞已经以持久的方式发生了改变。

一次错位的不信任投票?

疫苗是具有生物医学和流行病学用途的生物制品,但关于接种疫苗的决策从来不仅仅是,而且往往甚至主要不是一个生物医学或流行病学问题。

如果那些在20世纪70年代中期选择不给孩子接种百日咳疫苗的父母认为自己是在保护孩子,那他们就错了。但他们的担忧——就像大多数公众焦虑情绪一样——是合情合理的。

首先,从疫苗的标准来看,全细胞百日咳疫苗就相当“厉害”。

疫苗之所以不同,是因为它们为产生保护效果而模拟或借鉴的病原体各不相同。百日咳杆菌通过释放多种不同的外毒素和内毒素引发疾病。直到今天,我们所拥有的最有效的百日咳疫苗仍然使用经过灭活的完整细菌本身以及经过中和处理的毒素来刺激免疫反应。

这种反应是安全的,但往往令人不适。发烧、局部疼痛和肿胀是常见的。只有少数病例会出现高烧。足以引发热性惊厥的高烧虽罕见,但也并非没有先例。

比如说,让一个癫痫患儿的家长接受这样一个事实——尽管时间上巧合,但孩子对疫苗的反应与后来显现出来的癫痫症毫无关系,这既需要充分的证据,也需要家长的信任。

尽管到1992年,英国的百日咳疫苗接种率已回升并稳定在92%,但到那时,数十万儿童在最脆弱的几年里一直处于保护不足的状态。其中数十人不必要地失去了生命。

对公共权力机构的信任是一个政治问题。1974年的英国,信任如同国家电力供应一样短缺。

这一年始于黑暗之中。全球石油危机以及国内煤矿工人的罢工,让措手不及的保守党政府不得不推行电力配给政策。1973年12月,政府宣布实行每周三天工作制:从新年开始,企业在一周的其余时间里都要关门熄灯。

商业街一片凄凉,经济陷入衰退,失业率居高不下,而且爱尔兰共和军的炸弹还定期在英国本土爆炸。

2月,一场大选产生了一个悬浮议会。随后出现了一些政治上的犹豫不决,以及一个闷热多雨的夏天,接着便是1974年的第二次大选。

简而言之,这个国家似乎正处于黯淡的衰退期。在遥远的、曾经是英国庞大帝国前院的地方,乌干达总统伊迪·阿明呼吁本国同胞捐献现金和蔬菜,以“拯救英国”,“帮助他们昔日的殖民宗主国”。

谁最清楚?

在当下这个时刻,英国的公共机构是否有能力迅速且果断地阻止公众对百日咳疫苗信任的流失,在某种程度上仍只是一个推测性的问题,因为它们几乎没有尝试过。

“尽管疫苗接种和免疫联合委员会召开会议并确认了该疫苗[11],但政府(反映出一种普遍的不确定性氛围)并未发起任何重大活动来恢复公众信心,”杰弗里·P·贝克在其2003年的文章中就这场危机写道。

但即便是在他那些更为沉默的同事中,意见也出现了分歧[12]。1977年《伦敦时报》的一项调查显示,在97名全科医生中,有47人不会主动推荐百日咳疫苗,除非家长主动要求。

与此同时,家庭医生的传统权威地位正面临新的挑战。在美国(类似的百日咳疫苗争议在20世纪80年代愈演愈烈)和英国[13],女权运动正在寻找方法阐明女性在医疗保健中受到的系统性边缘化[14]。

一个以男性为主导的医疗体系垄断了本可以赋予女性力量的知识,在此过程中,它常常让女性失望:忽视女性的经历,隐瞒相关数据,而且至少在一桩令人刻骨铭心的丑闻中,还开出了灾难性的处方。

20世纪50年代和60年代,沙利度胺当时作为一种孕吐药物销售,主要在欧洲给孕妇服用,据估计导致了1万名婴儿死亡,还有数千名婴儿出生时患有严重残疾。

随着“知情医疗消费主义”的推动成为美国女性健康运动的核心原则,它也为另一个规模虽小但影响力日益增强的群体——持疫苗批判态度的父母——提供了一种表达方式[15]。

“母亲们是带孩子看医生并在接种疫苗时抱着他们的主要责任人,她们不能再被医生吓倒了,”芭芭拉·洛·费希尔在1983年写道。“我们必须自学有关疫苗的知识,开始提出问题并要求得到答案。”一年前,受一档名为《DPT:疫苗轮盘赌》的耸人听闻的电视报道启发,她成立了一个名为“不满父母联盟”的组织——简称DPT。

与英国的疫苗受损儿童父母协会一样,DPT并未直言反对疫苗接种,而是倡导“更安全的疫苗”、向父母提供更多信息、对不良反应开展更多研究,以及向受伤害儿童的家庭提供赔偿。

但他们也将媒体的焦点引向了一位又一位家长,这些家长声称疫苗接种是导致孩子体弱的原因。这助长了人们的焦虑,并促使人们将因果关系与相关性混为一谈——1990年,彻丽将此诊断为一场“新的国家悲剧”的根源。

到1984年,他们的运动正从源头遏制百日咳疫苗接种计划。

美国的市场心肺复苏术

在美国,百日咳疫苗争议从未像在英国那样导致免疫接种率出现同样剧烈的下降。然而,它确实引发了大量诉讼。

针对据称与百日咳疫苗损伤相关的案件,制药公司等疫苗生产商遭到了起诉。到1984年,三分之二的美国制造商已经停止生产百白破疫苗(DTP疫苗),只剩下一家经销商。同年12月,美国公共卫生服务局(USPHS)发出了疫苗即将短缺的警告。

到目前为止,公共支出为美国免疫接种的成功提供了支持,而且这种支持必须再次出现。1986年,罗纳德·里根签署了《国家儿童疫苗伤害赔偿法》,设立了一个针对所谓疫苗伤害的无过错赔偿计划[16]。

就其近期目标而言,该计划奏效了:制造商面临的压力有所缓解,供应瓶颈也得到了缓和。但隐患依然存在。

原则本身并非问题所在:为疫苗引发的伤害提供经济补偿的理由很充分[17]:接种疫苗既服务于个人目的,也服务于共同的公共目的,因此,为实现这一目的而遭受伤害的代价理应由集体承担。

历史学家加雷斯·米尔沃德表示,到1977年,英国在这一道德层面的问题上已经取得了进展。当时,内阁希望恢复人们对免疫接种计划的信心,因此决定接受为疫苗损害受害者提供赔偿这一普遍主张。几年后,《1979年疫苗损害赔偿法》应运而生,基于该法案的首批赔偿金也随之发放<18>。

相反,难点在于裁决机制[19]。约翰·D·彻里在其1990年的评论文章中写道,美国疫苗伤害赔偿计划“将那些由特殊利益集团以及未接受过流行病学科学培训的医生提出的因果关系观点合法化了”。

“关于什么是疫苗相关伤害、什么不是疫苗相关伤害,已经树立了不科学的先例。”

换句话说,所谓的“疫苗法庭”正在构建一种平行的评估体系,这种体系更多地与声誉以及最终的经济利益考量有关,而非与特定疫苗实际的安全性和有效性相关。

事实上,根据《卫生资源与服务管理局》的网站,“疫苗伤害赔偿计划(VICP)所支付的所有赔偿金中,约60%来自双方的协商和解,而卫生与公众服务部(HHS)在审查证据后并未得出结论,认为所指控的疫苗导致了所指控的伤害。”

这会导向何方?就美国百日咳引发的轩然大波而言,彻里预见,只有通过更换疫苗才能终结这种“全国性的荒谬”:“不是为了预防像‘百日咳疫苗脑病’这类不存在的问题,而是为了减少诸多令人不安的反应。”

“目前可用的全细胞百日咳疫苗确实会引发”高烧、哭闹和惊厥,但这些对儿童的神经系统健康并无风险[20]。然而,它们显然可能对整个免疫接种系统的健康产生严重影响。

更温和的疫苗就是更好的疫苗吗?

在没有更换疫苗的情况下,这场危机的急性阶段有所缓解。美国工业有其法律保障;英国则出现了百日咳。

1977年12月,随着新增百日咳病例每周达到1200例,英国报纸报道称,对百日咳疫苗的抢购导致该国面临疫苗短缺。

《泰晤士报》援引卫生部一位官员的话说,那些在孩子年幼时拒绝给他们接种三联疫苗中百日咳成分的父母,“现在开始意识到他们的孩子没有得到保护这一事实”。

由于预计到第二次疫情将于1982年爆发,政府改变了策略,计划开展一场大规模的免疫接种运动,并辅以一场宣传攻势。

“接种疫苗具有保护作用,”卫生与社会保障部在一份报纸广告中醒目地写道,广告配图是一位年轻母亲拥抱她的孩子。1982年,王室公开表示,威廉王子婴儿时期已接种了百白破疫苗。20世纪90年代,百日咳疫苗接种率稳步上升,相应地,百日咳病例也有所减少。

尽管如此,全细胞百日咳疫苗还是因这场危机受到了损害。大多数高收入国家——从1981年的日本开始[21]——包括美国和英国,在另一种百日咳疫苗问世后,确实都转而使用了这种疫苗。

新型疫苗是无细胞疫苗,而非全细胞疫苗,这意味着它们包含几种选定的抗原,而非完整的、自然存在的物质。这催生了新的缩写DTaP(较新的白喉、破伤风和无细胞百日咳疫苗)和DTwP(现有的白喉、破伤风和全细胞百日咳疫苗)。

这些无细胞疫苗的开创性例子由佐藤雄二在20世纪70年代研发,仅包含百日咳毒素(PT)和丝状血凝素(FHA),剔除了全细胞疫苗中存在的致反应性脂多糖和内毒素。

试验表明,这些疫苗——很快被纳入标准的三联疫苗,即百白破疫苗(DTaP)——确实更为温和。

“这可能就是故事的结局,但在使用无细胞百日咳疫苗(DTaP)的国家,百日咳病例现在又出现了复苏,每2-5年就会出现一个典型高峰,这在疫苗问世前的时代就已被观察到,”尼古拉斯·方杰特于2020年在《自然》杂志上写道。

自20世纪90年代以来,这种权衡变得更加清晰:DTaP可能比DTwP更少出现疼痛性副作用,但效果也稍差一些。詹姆斯·D·彻里写道:“自1997年以来,DTaP疫苗接种政策造就了一群人(这一群体的数量每年都在增加),与接种DTwP的儿童相比,他们更容易因百日咳杆菌感染而反复出现临床疾病。”

但更好的疫苗就一定是更受欢迎的疫苗吗?在效力上做出妥协,是否让有证据支持的免疫接种计划避免了不必要的信任危机?

嗯,并非如此 [22]。

[1] Kulenkampff M、Schwartzman JS、Wilson J. 百日咳接种的神经系统并发症 《儿童疾病档案》1974;49:46-49.

[2] 阅读更多关于他们的疫苗伤害赔偿运动:Millward G. 一项残疾法案?1979年《疫苗损害赔偿法》与英国政府对百日咳疫苗恐慌的回应。《社会医学史》。2017年5月;30(2):429-447。doi:10.1093/shm/hkv140。 Epub 2016年8月4日。PMID:28473731;PMCID:PMC5410922。

[3] “我们在煤油灯的光线下收集标本,对象是那些咳嗽不止、呼吸困难的儿童。我们亲眼目睹了这种疾病的危害,”科学家格蕾丝·埃尔德林回忆起20世纪30年代的研究时说道,正是这项研究促成了世界上第一种被广泛使用的百日咳疫苗的诞生。

[4] “百日咳?谁听说过百日咳?[……]我只是没意识到它可能有多严重,”22岁的母亲卡伦·普费弗在1975年接受《华盛顿邮报》采访时表示,此前她的孩子感染了这种几乎致命的疾病。引自埃琳娜·科尼斯的《一位母亲的责任……》,《医学史公报》,2013年秋季刊。

[5] 1900年,美国百日咳导致的婴儿死亡率为每1000人中有4.5人死亡,到1974年降至每1000人中有0.003人死亡。1921年至1930年间,英格兰和威尔士有44000人死于百日咳,平均每年4400人。20世纪40年代,每年仍有1000人死于百日咳。1957年,也就是疫苗在全国推广的那一年,这一数字骤降至100</b3。1974年,记录在案的百日咳死亡病例仅为13例。

[7] 作为对比,全球范围内一生之中被闪电击中的风险估计约为三千分之一。

[8] 麦克雷·KD。“流行病学、脑病与百日咳疫苗”。收录于:《欧洲微生物学会联合会百日咳研讨会》。由德意志民主共和国微生物学与流行病学学会组织的会议论文集。1988年4月22日

[9] 当时在加州大学洛杉矶分校医学系,彻里可以说是(参与)撰写了关于儿童感染的权威著作。

[10] 进一步的研究未能发现疫苗与脑损伤之间存在因果关系。加拿大的一项2004年研究对7例在百日咳疫苗接种后一周内出现的脑病病例进行了深入研究,发现“每一个病例都有更可能的病因”。一项针对200多万名儿童的2006年回顾性病例对照研究发现,“百白破疫苗和麻腮风疫苗与接种后脑病风险增加无关”。一项2011年研究的作者对加利福尼亚州十年间的246例儿童脑炎病例进行了研究,发现“未观察到接种当前推荐的疫苗与随后发生脑炎之间存在关联”。

[11]“1974年,有建议称百日咳疫苗应继续与白喉和破伤风疫苗一起作为三联疫苗提供。关于百日咳的流行情况和不良反应发生率的进一步数据表明,没有理由改变这一政策;百日咳的危害仍然大于免疫接种的危害,”JCVI的声明于1975年发表在《英国医学杂志》上。

[12] “先生,当关于百日咳疫苗接种风险的各种截然不同的数据被随意传播时,医生和家长们肯定都很难下定决心……作为一名执业临床医生,我目睹过这种漫长且令人衰弱的疾病对儿童及其父母造成的影响,我认同JCVI的建议[……],即接种疫苗的益处大于风险,因此我会强烈建议(尽管不是命令)其他人遵循这一指导意见,”儿科顾问医生詹姆斯·阿普利亚德在1981年给《泰晤士报》致编辑的信中写道。

[13] 据莱斯利·多亚尔称,英国的20世纪70年代是“一个人们日益意识到某些此前被医生垄断的知识领域可能对女性具有巨大价值的时期——例如,关于我们的身体如何运作的知识。” 引自佐伊·斯特林佩尔的《《备用肋骨》、英国女性健康运动与痛苦的赋权》

再来看看科尼斯

1986年至2023年5月期间,国家疫苗伤害赔偿计划(NVICP)总共赔付了46亿美元。

[17] 本文作者认为,所有疾病和残疾都应是公共责任,因此无需过多说服。

[18] 这些规模相对适中:1979年,349名儿童每人获得1万英镑,1980年又有255名儿童获得这一金额,之后索赔率有所下降。

[19] 彻里虽然专门针对美国进行论述,但这也适用于英国。1981年,《泰晤士报》报道:“卫生大臣杰拉德·沃恩博士指出,疫苗损害赔偿金额的数据是基于概率平衡做出的追溯性判断,不能用来准确评估永久性损害的风险。”

[20] 在《儿科传染病学会杂志》2019年发表的一篇文章中,彻里重申:“1979年至2004年间的多项对照研究结果表明,接种百白破疫苗后不存在患严重神经系统疾病的风险。我和希尔兹(一位儿科神经学家)注意到,所谓的百日咳疫苗脑病并非类似脑炎的事件,而是婴儿癫痫的首次发作或多次发作。”

[21] 日本在70年代曾经历过自身的百日咳争议,1975年暂停了免疫接种计划,并在该十年末遭遇了致命的疫情。但在这里,摆脱争议的途径近在眼前:科学家佐藤雄二研发的无细胞疫苗候选物在70年代的试验中就已表现良好。1981年,该疫苗获得了全国性批准。

[22] 当代反疫苗政治直接借鉴了20世纪70年代对疫苗持批评态度的煽动行为。“不满父母联合组织”(DTP)后来成为了国家疫苗信息中心,该组织此后常被指控传播虚假信息。

Hits: 15