Contents

COVID的冷表亲

COVID’S COLD COUSINS

四种在很大程度上被忽视的冠状病毒在人类中传播而不会造成巨大伤害,并可能预示着 SARS-CoV-2 的未来

- 11 1月 2024

- 美国东部时间上午 8:00

- 由乔恩·科恩

在 COVID-19 之后,实验室加强了对四种引起普通感冒的广泛人类冠状病毒的研究。 MATT ELLENBOGEN/拉霍亚免疫学研究所

这个故事的一个版本出现在《科学》杂志,第383卷,第6679期。

1889 年 11 月的几周内,一种呼吸道疾病袭击了俄罗斯圣彼得堡的一半居民,并很快开始席卷欧洲和世界其他地区。两年后,英国医务人员富兰克林·帕森斯(H. Franklin Parsons)在一本非常详细的书中描述了被称为“俄罗斯流感”的流行病,这种流行病一直持续到1894年。人们似乎在出现症状之前就传播了疾病,年轻人没有老年人那么痛苦,干咳在病人中很常见,有些人有“味觉和嗅觉”,死亡人数上升。人们高度怀疑病原体已经从动物身上跳到了人类身上。

听起来像 COVID-19?

2005年,比利时的科学家提出,早期大流行的原因不是流感病毒,而是冠状病毒。在他们的理论发表前三年,冠状病毒已经从动物传染给人类,引发了所谓的严重急性呼吸系统综合症(SARS)的高度致命的爆发。这种疾病传播开来,使这些曾经默默无闻的病毒引起了新的关注。比利时团队想知道一个多世纪前俄罗斯是否发生过类似的事情。根据分子线索,他们认为这种曾经致命的病毒今天仍在传播,作为一种被称为OC43的冠状病毒,在大多数人中,它不会比感冒更糟糕。到目前为止,还没有直接证据支持该小组的理论,但另外两个团队很快希望研究19世纪后期的组织样本,看看他们是否能发现病毒何时首次成为人类病原体。

自 4 年前的这个月,COVID-19 在全球爆发以来,即将到来的对 OC43 根源的搜索是一系列研究的一部分,研究对象是它和其他三种引起普通感冒的冠状病毒。除了一小撮科学界之外,这些病原体长期以来一直被忽视,这些病原体具有笨拙的字母数字名称——NL63、229E 和 HKU1 是另外三种——现在正在得到应有的回报。一些团体正在重新研究病毒是如何从动物传播到人类的,部分原因是为了了解COVID-19的原因SARS-CoV-2是如何出现的。研究这四种病毒还可以阐明在野生和驯养动物中发现的其他冠状病毒是否对人类构成威胁。一些科学家正在探索对这四种的免疫反应如何与对SARS-CoV-2的反应重叠并相互作用。

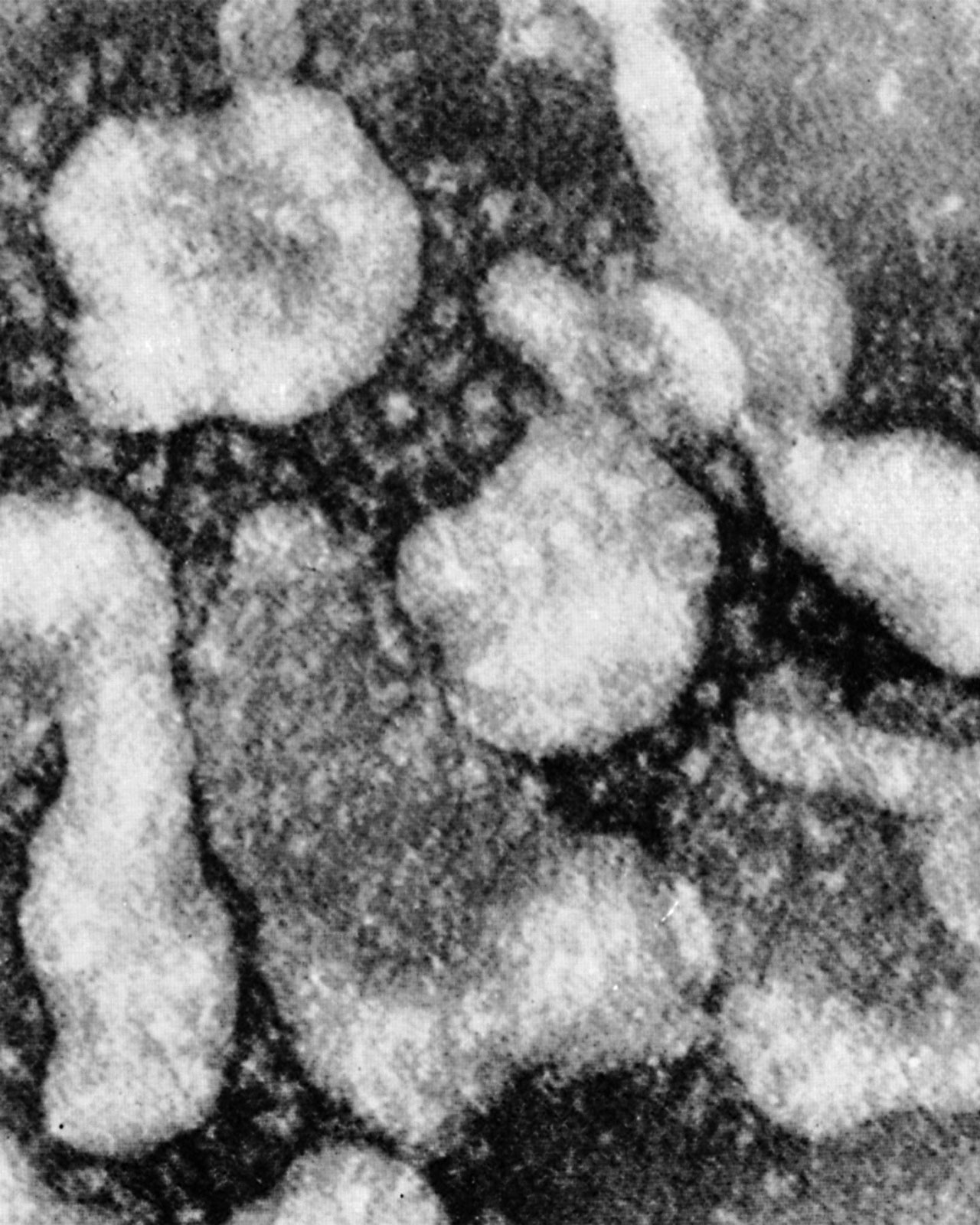

被称为OC43的人类冠状病毒SCOTT CAMAZINE / SCIENCE SOURCE

目前,这四种病毒每年秋冬季节都会出现,占我们所患感冒的30%。但所有这些可能都曾经引起更严重的疾病,这向一些病毒学家表明,它们为COVID-19的未来提供了充满希望的一瞥。“这四个是我们未来的模型系统,”阿姆斯特丹大学医学中心的病毒学家Lia van der Hoek预测,他在2003年发现了NL63。“SARS-CoV-2将成为普通感冒。至少这是我们想要的。

第一个人类冠状病毒是在60年前从英国男生的流鼻涕中分离出来的。在1960-61年的冬天,在英国经营普通感冒病房的病毒学家大卫·泰瑞尔(David Tyrrell)和同事们在男孩的手帕粘液中寻找病毒。当他们无法识别任何已知的感冒病毒时,他们用鼻腔清洗液的提取物给成年志愿者接种,以确认样本中的某些东西会引起感冒。

然而,这些带病样本中的任何物质都不会在标准培养基中生长。因此,他们转向了最近为某些流感和腺病毒开发的一种奇怪的培养系统:从流产胎儿中提取的气管(呼吸道病毒的自然栖息地)的纤毛细胞。一个被称为B814的样本产生了一种新病毒。“经过相当多的初步怀疑,我们现在认为B814菌株是一种与人类呼吸道任何其他已知病毒几乎无关的病毒,”Tyrrell及其同事在1965年报道。

第二年,Tyrrell将B814的样本寄给了伦敦圣托马斯医院的June Almeida,他是一位才华横溢的电子显微镜学家,没有大学学位。她报告说,她在患有传染性支气管炎的鸡和患有肝炎的小鼠的样本中看到了类似的病毒颗粒,尽管她无法发表她的观察结果。“裁判说她制作的图像只是流感病毒颗粒的糟糕图片,”泰瑞尔在他与人合著的一本书中写道,C旧战争:对抗普通感冒。

电子显微镜学家June Almeida(第一张图片,1963年)发现被称为B814的人类病毒(第二张图片)在形状和周围的“光环”上与某些鸡和老鼠病毒相似。(第一张图片)诺曼·詹姆斯/多伦多星报通过盖蒂图片社;(第二张图片)科学史图片/ALAMY

她对B814的新图像提出了一个令人信服的案例,即各种病毒是一个相关的,无法识别的群体。“那我们该怎么称呼他们呢?’类似流感的’似乎有点虚弱,有些模糊,可能具有误导性,“泰瑞尔回忆道。但他和阿尔梅达注意到“他们周围有一种光环……于是,冠状病毒这个名字诞生了。

大约在同一时间,芝加哥大学的传染病专家多萝西·哈姆雷(Dorothy Hamre)和约翰·普罗克诺(John Procknow)正在那里的医学生中寻找新的感冒病毒。1966年,他们报告说,他们从一名患有“轻微上呼吸道疾病”的参与者身上培养了一种名为229E的病毒。他们把样本交给了Tyrrell,Tyrrell的团队故意用它感染了人们,并再次通过手帕计数表明,229E引起了轻度感冒,就像B814一样。这两种病毒在显微镜下看起来是一样的,但研究人员只能将229E适应细胞系,而B814在进行任何基因比较之前就已经消失在历史中。

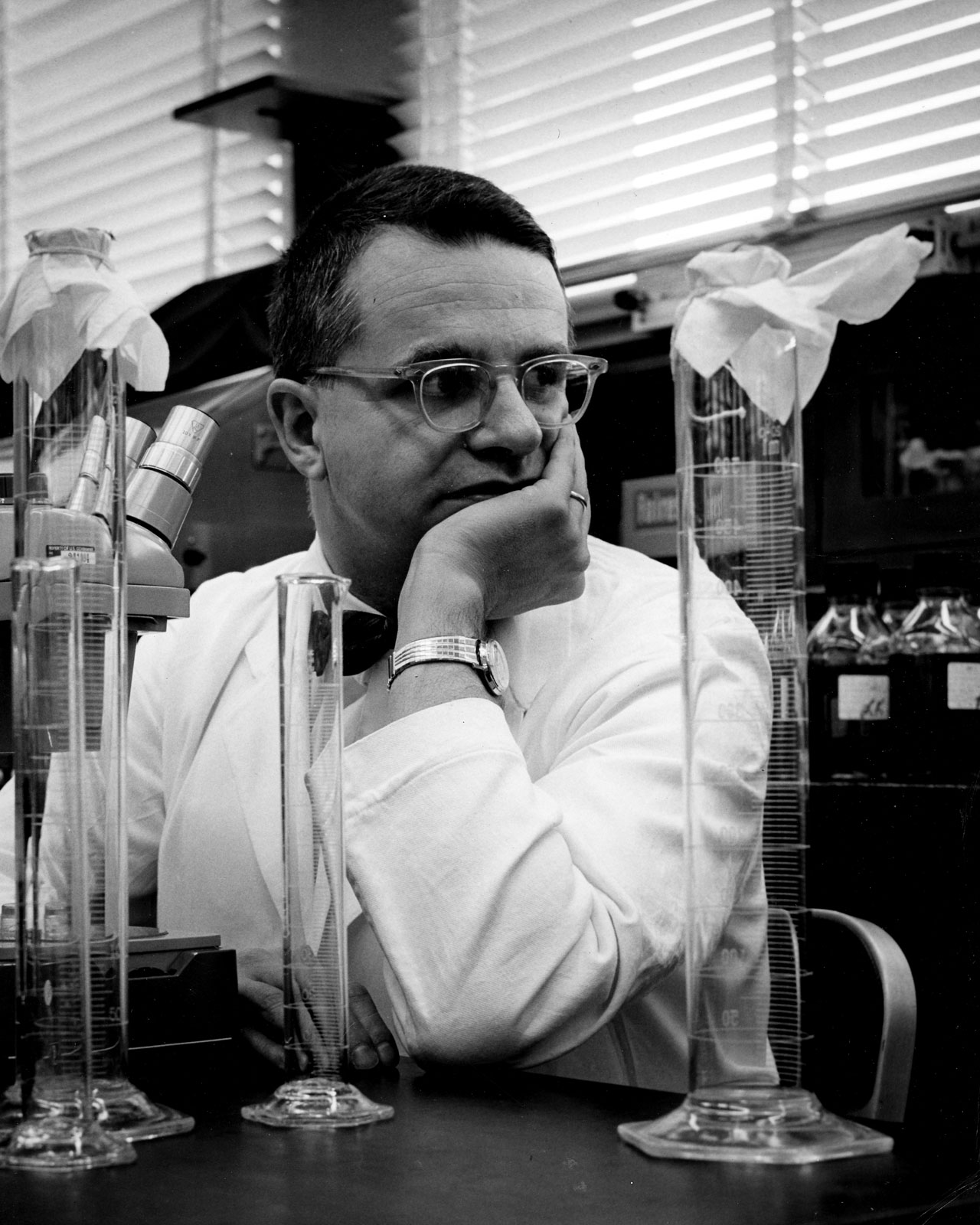

1967年,美国国立卫生研究院(NIH)进行了一项长期的感冒研究,研究人员报告了一种明显不同的第二种冠状病毒OC43。“我们向美国国立卫生研究院的员工做广告,如果你感冒了,可以到7号楼三楼来,我们很乐意冲洗你的鼻腔并收集液体,”肯·麦金托什(Ken McIntosh)回忆道,他当时是一名年轻的医生,在罗伯特·查诺克(Robert Chanock)的实验室里负责这个项目。电子显微镜再次显示一种病毒的形状与引起禽传染性支气管炎的病毒相似。(最初,McIntosh 只能在 Tyrrell 使用的器官培养基中培养它——因此分离物的名称中有 OC——但它最终也适应了细胞系。

然而,对新病毒的研究却萎靡不振。“与他们合作是如此尴尬和困难,以至于没有人愿意这样做,”麦金托什说。到2003年1月,只有几百项关于人类冠状病毒的研究出现,大多数从事冠状病毒研究的人都对那些使动物生病的研究感兴趣。莱顿大学病毒学家埃里克·斯奈德(Eric Snijder)说:“研究人类医学的[冠状病毒]人很少见,”他回忆说,那年1月,他努力吸引科学家参加他共同组织的关于尼多病毒的会议,尼多病毒包括冠状病毒。

1966年,大卫·泰瑞尔(David Tyrrell)通过将鼻腔冲洗液喷入志愿者的鼻子中来寻找普通感冒病毒。PA 图片社/ALAMY

然后,在2003年4月,研究人员报告说,在中国传播的致命的非典型肺炎,很快被称为SARS,是由冠状病毒引起的。随着这种疾病开始使其他地方的人们生病并引发国际警报,5月会议的最后一刻注册人数从130人跃升至170人,SARS也被添加到日程中。一种人类冠状病毒终于引起了更广泛的科学界的注意,很快又发现了两种冠状病毒。

Van der Hoek在荷兰一名7个月大的女孩的鼻腔样本中发现了她称之为NL63的那个,该女孩最近发烧,红眼病和流鼻涕。罗恩·富歇尔(Ron Fouchier)在附近伊拉斯谟医学中心的实验室同时发现了似乎是同一种病毒,两个团队的发现在2004年初春的几周内相继出现在网上。今年结束前,由香港大学临床微生物学家Patrick Woo领导的团队在一名患有不明原因肺炎的71岁男子身上发现了另一种人类冠状病毒HKU1。

现在在国立中兴大学的van der Hoek和Woo都怀疑还有更多的人类冠状病毒在广泛传播,而研究人员尚未发现。“多年来,人们一直在筛查呼吸道样本……并且没有发现其他[普通感冒]冠状病毒,“van der Hoek说。“我确信只有这四个人。”

但一些资深的新冠病毒学家则更加谨慎。“怎么可能只有四个?”宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的苏珊·韦斯(Susan Weiss)问道,她研究冠状病毒已有40年了。“这对我来说没有意义。”爱荷华大学(University of Iowa)的斯坦利·珀尔曼(Stanley Perlman)是另一位冠状病毒的老前辈,他说,继续寻找新的人类很重要。“2002 年,当我们拥有 229E 和 OC43 时,我们觉得我们已经完成了,”Perlman 说。“当我们认为自己已经完成时,我们总是被欺骗。”

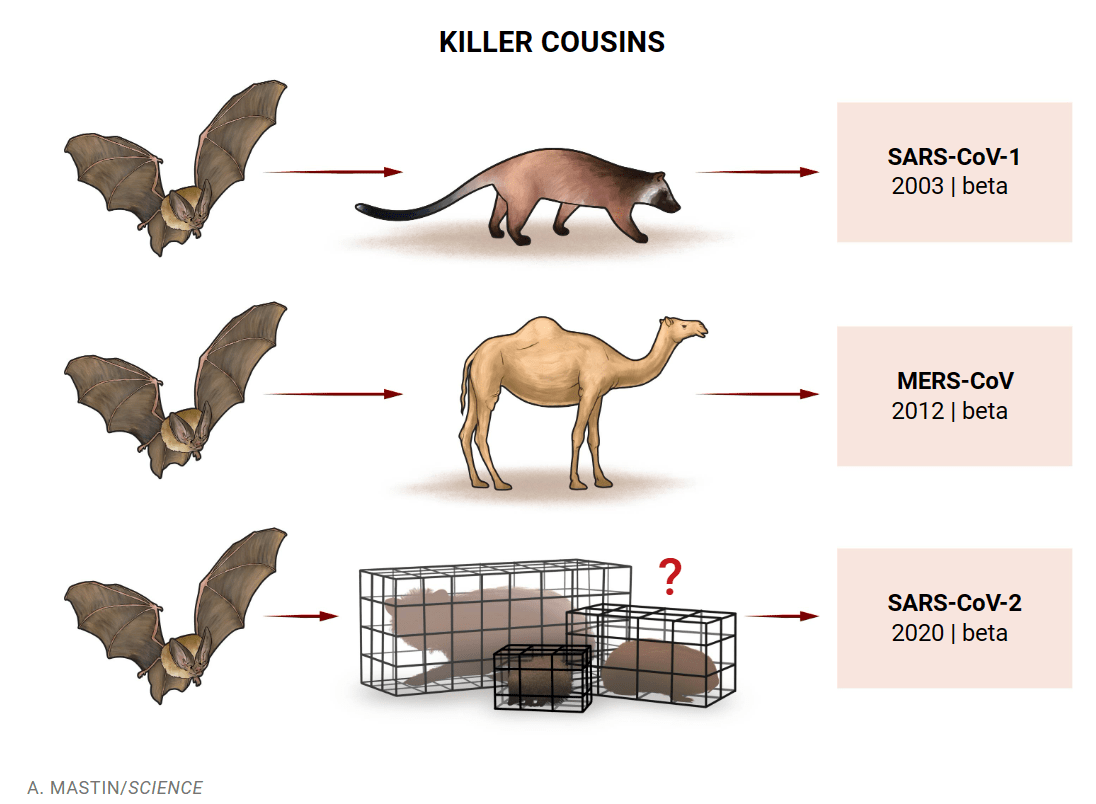

在发现导致SARS的冠状病毒后的几年内,科学家们已经绘制出了一个令人信服的起源情景。在南方市场上出售的果子狸和貉身上的病毒与使人类生病的病毒相匹配,后来在蝙蝠中发现的病毒看起来像它的祖先。这引发了国际社会对蝙蝠和其他动物进行可能对人类构成威胁的冠状病毒的采样,导致数千个病毒序列被编目。尽管这些冠状病毒中的大多数只能通过对其基因组片段进行测序来鉴定——获得在培养物中生长的完整病毒通常很困难——但病毒家族在许多物种中显然很丰富。其他哺乳动物似乎是所有已知的引起感冒的冠状病毒的来源。

家族史

冠状病毒在跳入人类之前,反复从蝙蝠或啮齿动物(其中许多动物的天然宿主)蔓延到骆驼、奶牛或果子狸等其他动物身上。对于SARS-CoV-2,在出售的貉和其他哺乳动物,市场可能是中间宿主,尽管这仍然存在争议。

例如,研究 1890 年代大流行的比利时研究人员对 OC43 的基因组进行了测序,发现与在奶牛中发现的冠状病毒具有“显着”的遗传相似性。利用牛病毒和OC43的估计突变率,他们创建了一个分子钟,并计算出这两种病毒在1890年左右有一个共同的祖先。(范围从1815年到1918年。这个时机让科学家们怀疑,牛表亲是否作为一种更致命的病原体跳入人类体内,随着时间的推移,它变成了今天看到的相对温和的OC43。

“这似乎是一个有趣的巧合,当我们估计牛病毒和人类OC43的分化时间时,它基本上是你所期望的俄罗斯流感流行的日期,”鲁汶大学的Philippe Lemey说,该研究的合著者,发表在《病毒学杂志》上。他和他的同事们指出,在1870年至1890年间,奶牛肺炎的流行导致了工业化国家对动物的“大规模扑杀”。他们写道,这为“扑杀人员提供了充分的机会接触牛呼吸道分泌物”,这些分泌物可能含有OC43的前体。

2022 年,一个法国团队在《微生物生物技术》杂志上发表了一项研究,报告了支持 OC43 假说的“非常初步”的生物学证据:他们在第一次世界大战士兵的牙髓中发现了该病毒的抗体,这些士兵在俄罗斯流感时还活着,并于 1914 年在战斗中阵亡。

将OC43与俄罗斯流感联系起来的分析都没有说服亚利桑那大学进化生物学家Michael Worobey,他与Lemey合作进行了关于SARS-CoV-2起源的高调研究。“我认为这极不可能,”Worobey说。正如他在2014年发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一篇论文中所说,“令人信服的证据”将全球疫情与特定的流感病毒变种联系起来,其中包括一项对早在1876年出生的人的储存样本的研究,这些样本发现了大流行时期的新型流感病毒的抗体。

病毒学家多萝西·哈姆雷(Dorothy Hamre)(第一张图片)在 1960 年代初进行了一项研究,在芝加哥大学的医学生中发现了普通感冒病毒,发现了最早报道的人类冠状病毒之一 229E。1967年,由罗伯特·查诺克(Robert Chanock)经营的美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)实验室(第二张图片)报告了人类冠状病毒OC43的发现,研究人员在一项对感冒员工洗鼻的研究中发现了这种病毒。(第一张图片)多萝西·哈姆雷(DOROTHY HAMRE)和肯尼斯·亚历山大·布朗利(KENNETH ALEXANDER BROWNLEE)收藏/克莱恩图书馆/北亚利桑那大学;(第二张图片)斯蒂芬·查诺克

Worobey现在希望通过从1890年左右在伦敦一家医院就诊的人那里获得存档组织,并寻找挥之不去的流感或冠状病毒基因序列来解决这一争论。来自西班牙的一个研究小组在巴斯克医学和科学史博物馆也确定了那个时期的“合适样本”。它计划很快对他们进行调查。

其他普通感冒冠状病毒也被认为是从动物身上跳出来的。2009年,由病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕(Christian Drosten)领导的团队在2009年报道了加纳的河马蝙蝠,其中有229E的亲戚。研究人员估计,蝙蝠病毒和229E有一个共同的祖先,可以追溯到1659年至1803年之间,这表明这是它找到人类的途径的时期。

像SARS病毒一样,它可能来自中间物种。Drosten的团队进行了一些研究,在阿拉伯半岛和非洲的健康单峰骆驼中发现了229E亲戚,证实了这一理论。Drosten的团队还为导致中东呼吸综合征的高致死性冠状病毒绘制了一条从蝙蝠到骆驼到人类的途径,这种冠状病毒于2012年首次被发现。SARS-CoV-2也可能出现类似的情况,一些证据表明,SARS-CoV-2可能通过动物宿主从蝙蝠传播给人类,例如貉或其他已知在COVID-19病例最早聚集的中国武汉食品市场的易感物种。

另外两种感冒冠状病毒的起源不太确定。NL63 的祖先在马里兰州的三色蝙蝠中被发现。根据《病毒学杂志》2012年的估计,与蝙蝠病毒的基因比较表明,NL63在563至822年前与人类杂交。HKU1的进化历史最模糊,但其基因序列聚集在鼠肝炎病毒附近,表明它起源于啮齿动物。

在2018年Drosten和合著者为《病毒研究进展》撰写的关于人类冠状病毒的一章中,他们指出,除了人类之外,没有类人猿有自己的冠状病毒是“奇怪的”。他们总结说:“这种缺失进一步支持了与家畜接触的怀疑,即与家畜的接触可能是人类获得大多数或所有地方性冠状病毒所必需的。俄亥俄州立大学(Ohio State University)的病毒学家阿纳斯塔西娅·弗拉索娃(Anastasia Vlasova)可能很快就会有进一步的证据支持这一理论,因为她正在领导一项在处理牲畜的农民中寻找新型冠状病毒的努力。

“人畜共患冠状病毒可能相当频繁地转移到人群中,”佛罗里达大学新兴病原体研究所所长、流行病学家J. Glenn Morris说。但他怀疑,许多人随后未能进一步传播。事实上,多年来,莫里斯、弗拉索娃和其他人已经从牛、狗、猫和猪身上发现了冠状病毒,这些冠状病毒似乎已经感染了人类,然后逐渐消失。

德克萨斯大学医学分部的流行病学家格雷戈里·格雷(Gregory Gray)帮助弗拉索娃发现了一种感染了少数马来西亚人的犬类冠状病毒,对他来说,人类正受到病毒的持续、低水平的围攻。“我认为肯定还有其他动物冠状病毒在传播,正在挑战人类免疫系统。

当SARS-COV-2开始在世界各地肆虐时,研究人员想知道我们对它的四个温和亲戚的免疫记忆是否可以削弱这种凶猛的新病毒的影响。所有冠状病毒都具有相同的蛋白质基本库,这表明反复暴露于感冒而建立的免疫反应可能会缓解 COVID-19。证据好坏参半。

首先,SARS-CoV-2的表面蛋白(称为刺突蛋白)与引起感冒的表亲明显不同。因此,针对感冒冠状病毒的抗体并不能预防SARS-CoV-2感染或减轻其引起的症状。2023 年 9 月 6 日出版的《科学转化医学》杂志上的一份报告甚至表明,以前接触过 OC43 可能会使人们对其刺突蛋白产生抗体,从而干扰免疫系统制造针对 SARS-CoV-2 表面蛋白的抗体的尝试,从而增加出现持久、衰弱症状的风险,称为 长新冠。

然而,在大流行初期的一系列研究表明,普通感冒冠状病毒的其他免疫记忆确实有所帮助。免疫学家亚历山德罗·塞特(Alessandro Sette)说:“众所周知,在大流行之前,有些人对SARS-CoV-2有预先存在的免疫反应性,这是后果性的。他在拉霍亚免疫学研究所的团队是几个报告说,在试管实验中,从未感染过SARS-CoV-2的人的T细胞有时可以识别并破坏其他被病毒感染的细胞。“我们和其他人已经证明,至少在某些情况下,这可以映射到普通感冒(冠状病毒)序列和SARS-CoV-2序列之间的相似性,”塞特说。

1889 年至 1894 年的“俄罗斯流感”大流行,在英国的《警察新闻画报》中描述,实际上是由现在与轻度感冒有关的冠状病毒引起的吗?科学史图片/ALAMY

另一项研究发现,除了刺突蛋白外,对某些冠状病毒蛋白有 T 细胞反应的医护人员,这些蛋白在感冒病毒和 SARS-CoV-2 中相似,似乎中止了后者的感染。其他研究表明,如果 SARS-CoV-2 患者的家庭接触者有对 OC43 和 HKU1 病毒胶囊中的蛋白质产生反应的 T 细胞,则他们自己被感染的风险较低。对普通感冒表亲的免疫力似乎也会导致 COVID-19 的严重程度降低,Sette 的研究小组表明,它改善了对 COVID-19 疫苗的反应。

在大流行初期,这种预先存在的冠状病毒免疫力可能显着减少了SARS-CoV-2的死亡人数。但塞特说,这在今天可能并不重要,因为“地球上绝大多数人都接触过SARS-CoV-2并接种了SARS-CoV-2疫苗。

波士顿大学的传染病专家Manish Sagar及其同事颠覆了这个问题,询问对SARS-CoV-2的免疫力是否能预防普通感冒。他们在 2020 年 11 月至 2021 年 10 月期间来到波士顿医疗中心的近 5000 人的鼻拭子中寻找引起感冒的冠状病毒。他们在 2023 年 10 月 24 日的 bioRxiv 预印本中报告说,先前感染过 SARS-CoV-2 的人因四种疾病之一而出现症状的可能性降低了 50%。靶向OC43的两种内部蛋白质的T细胞,OC43是他们研究中最常见的感冒冠状病毒,可能解释了这种益处。

但范德霍克也研究了交叉免疫问题,并得出了不同的结论。2021 年秋天,她的团队开始测试呼吸道样本,看看 SARS-CoV-2 是否会影响普通感冒冠状病毒的存在。根据她未发表的分析,在荷兰结束 COVID-19 封锁后,所有四种普通感冒冠状病毒都回来了。“我不认为SARS-CoV-2对它们的传播有任何影响,”她说。

对VAN DER HOEK来说,“其他”冠状病毒的意义是不同的:她认为它们预示着SARS-CoV-2的可能未来。她对SARS-CoV-2在过去4年中急剧下降的严重疾病和死亡人数感到震惊,将其地位从广泛担心的杀手转变为另一种人类冠状病毒,至少在65岁以下没有合并症的人群中,这种冠状病毒几乎不会造成急性伤害。事实上,对于许多人来说,长新冠 比立即住院更令人担忧。

该病毒的早期凶猛性与以下事实有很大关系:除了对以前的感冒可能提供一些适度的保护外,2020 年 1 月的世界人口在免疫上对新感染感到措手不及。但范德霍克怀疑,进化上的“权衡”也使SARS-CoV-2失效:随着病毒传播给数十亿人,它的毒性可能已经降低,因此更容易传播。当病毒跳跃物种时,它们根本不适应宿主,也没有考虑到宿主必须生存才能生存,“她说。

她认为,四种普通感冒冠状病毒中的每一种都可能致命地高温,然后冷却下来。“这肯定发生在他们四个人身上,而这只是第五个,”她说。“在自己的床上咳嗽不利于急性呼吸道病毒的传播。一旦他们开始适应他们的宿主,他们就会让那些感染者走在街上去购物。

但奥塔哥大学的进化生物学家杰玛·乔格根(Jemma Geoghegan)对此持怀疑态度。Geoghegan于2018年12月在《自然评论遗传学》(Nature Reviews Genetics)上与人合著了一篇文章,该文章质疑了一种根深蒂固的观点,即新兴病毒的毒性会降低。“我认为经典的观点是错误的,”Geoghegan说,他的文章提供了几个病毒的例子 – 包括艾滋病毒 – 随着时间的推移没有减弱。

她指出,SARS-CoV-2在人们出现症状之前就开始传播,通常甚至不会使免疫学上幼稚的人生病,这意味着它几乎没有进化压力来降低毒性。“对于这种降低的毒力/传播权衡,没有选择。

SARS-CoV-2 变体的出现加剧了 Geoghegan 的怀疑。德尔塔病毒比原始病毒更具毒性。奥密克戎是下一个出现的奥密克戎,它之所以接管,是因为它传播得更快,而不是因为它更温和。她说,没有迹象表明所谓的权衡。

因此,在SARS-CoV-2正沿着进化之路走向像OC43和其他感冒冠状病毒一样温顺的概念上加上星号。“奥密克戎仍然导致很多人住院并死亡,”乔吉根说。“还没到。”

Four cold-causing coronaviruses may provide clues to COVID’s future | Science | AAAS

Hits: 20

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

Thank you for your attention.