Headless puppies, fishing nets, and G&Ts – humanity’s millennia-long war against malaria

本周,世卫组织推荐了世界上第一种通用的疟疾疫苗,揭开了人类抗击这种古老疾病的新篇章。

- 2021年10月7日

- 经过玛雅·帕布

公元五世纪中叶,在一座俯瞰台伯河的小山上,一个社区匆忙埋葬了49人儿童,有时吃五或六婴儿进了一个坟墓。在这些小尸体周围,他们安排了奇怪的护身符:无头骷髅几只小狗一只乌鸦的爪子。一个孩子在1500多年后被发掘出来石头一个大鸟蛋大小的颚骨仍然大开着:一个“吸血鬼埋葬”,根据考古学家认为这块石头是为了防止死者复活和传播疾病。

在这个地方工作的研究人员班比尼墓地在罗马以北70英里的意大利卢格纳诺,将这些仪式物品描述为无助恐怖的证据。“乡村巫术,”大卫·索伦博士说,他是《墓地——绝望者》,异教徒被流行病杀手压垮的新基督徒的安抚。

避开疟原虫的努力——而不是治愈感染——通常以控制蚊子为目标。有时,这意味着树立障碍。

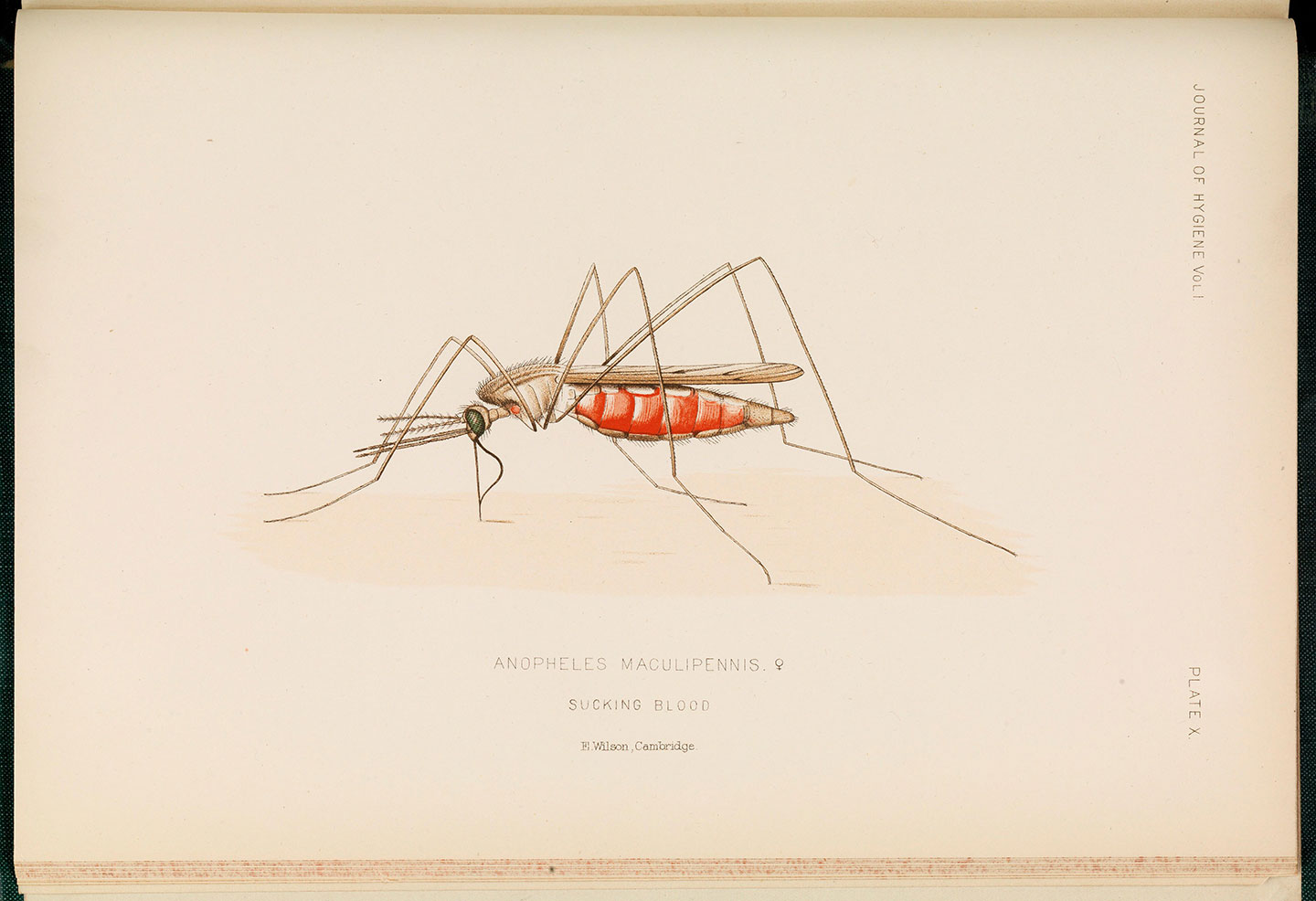

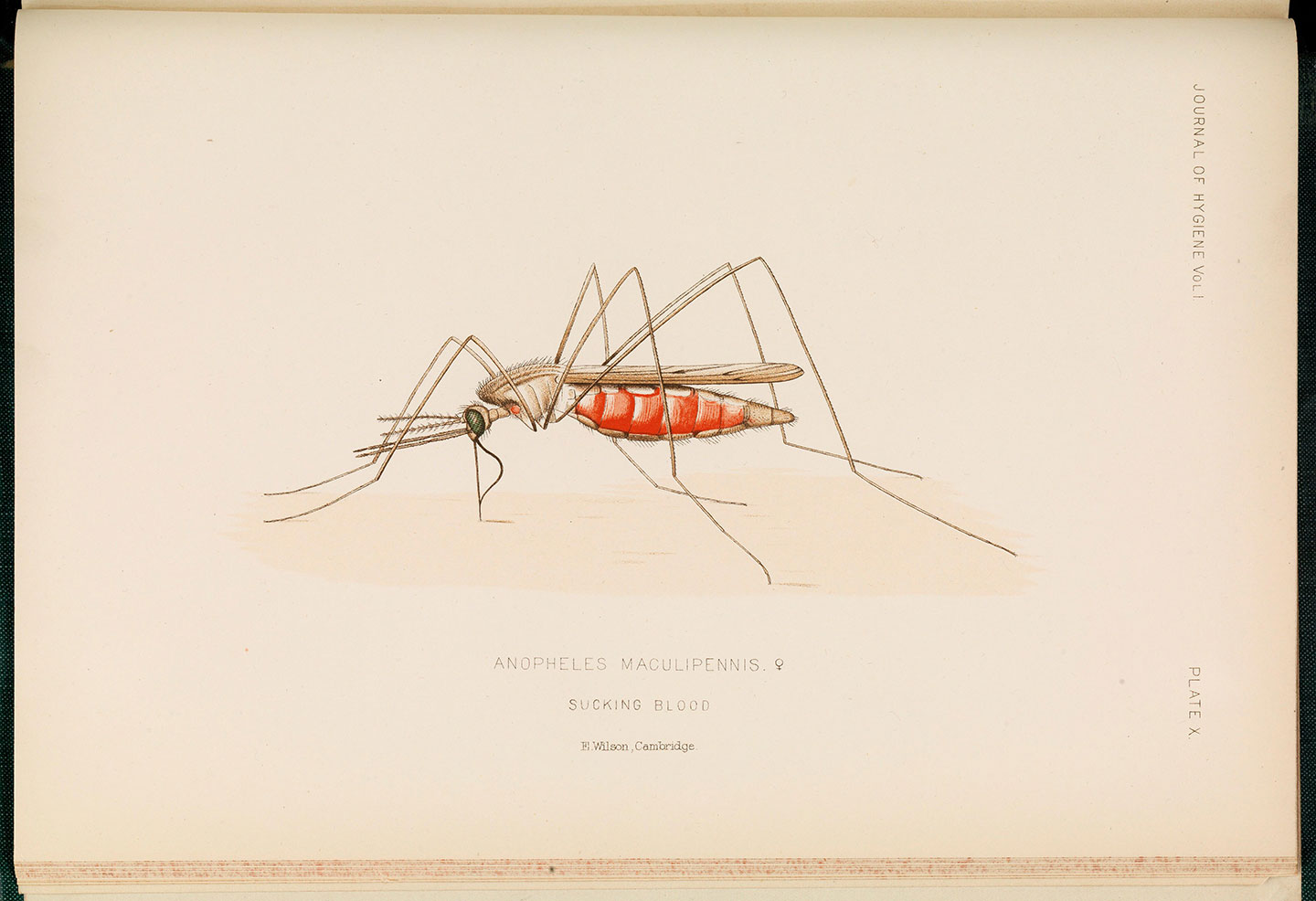

在文学作品中,罗马周围的沼泽地经常被描述为不卫生的,笼罩在有毒的、引起发烧的蒸汽中:“糟糕的空气”,或者用意大利语来说,玛拉亚。当科学理解了1实际上是湿地的昆虫——特别是雌性疟蚊蚊子–而不是他们的气体传播了致命的传染病,这个名字被记住了。

鸣谢:惠康收藏。归属4.0国际(CC BY 4.0)

疟疾是早期的怀疑在《卢格纳诺的婴儿骨架之死》中:场景符合;孩子们骨头上的凹痕图案也是如此。即使在今天,这种疾病对幼儿来说也是最致命的:超过60%的400,000每年死于疟疾的人年龄都在5岁以下。

然后,在2001年,一组科学家孤立样本这证实了推测性的诊断:这个孩子确实感染了恶性疟原虫,仍然是当今传播的疟原虫中毒性最强的菌株。研究结果“倾向于证实考古学家的假设,即[疟疾]是卢格纳诺流行病的原因,”该杂志写道研究人员.

这是当时最古老、最直接,确凿的证据人类骨骼中的疟疾感染,但事实上,人类与疟疾的故事要古老得多2比DNA证据确定的故事更重要。历史学家蒂莫西·c·怀恩加德在他的书中写道,一套公元前3200年的苏美尔石碑“毫无疑问地描述了疟疾发烧”,并将其归功于尼格尔,一个长得像蚊子的冥界之神蚊子.

在卢格纳诺病毒爆发的几千年前,埃及的命运发生了历史性的转折图坦卡蒙国王死于恶性疟感染发生在公元前1324年左右。中国和印度的古代医学书籍形容疟疾发热的周期性缓解模式,确定了脾脏增大的典型症状。在公元前326年的季风中,亚历山大大帝的显然不可战胜的军队涌入印度次大陆,沿着印度河系统潮湿、蚊子嗡嗡作响的海岸,开始生病。在向马其顿方向缓慢撤退的过程中,亚历山大自己生病了。他发烧了恶性疟原虫-esque循环了12天,然后他就死了。

肖像集关键词:图坦卡蒙

自从疟疾困扰我们以来,我们一直在通过进化、逃避、药物和魔法来寻求控制疟疾。科学家在罗马大学发现了证据恶性疟五世纪肆虐卢格纳诺的寄生虫(护身符似的无头小狗大概对它们没什么作用)从非洲经撒丁岛来到了台伯河蚊子出没的沼泽地。然而,许多非洲社区会比遭受重创的意大利社区得到更好的保护,因为一种可遗传的基因突变在7300年前首次出现在那里。

Winegard称之为“我们的直接进化反击”恶性疟疟疾为携带者提供了90%的免疫力,其中今天大约有5000万到6000万人活着。然而,遗传了两种镰状细胞基因的人会遭受折磨,常常会导致限制生命的镰状细胞贫血症3.

镰状细胞贫血症只是我们多年来发展出来的对抗疟疾的免疫壁垒之一。例如,地中海贫血症提供了50%的保护疟原虫(指引起疟疾的单细胞动物)疟疾,并留下了痕迹骨架7000岁,而“达菲消极”使一个人不受这两者的影响疟原虫(指引起疟疾的单细胞动物)和诺尔西菌株,但也与更容易受到其他健康状况的影响,如肺炎和某些癌症。非致命接触引发的获得性免疫是成人死亡率相对较低的原因。然而,多年来疟疾的持续威胁促使我们打造了各种各样的补充武器来对抗疟疾疟蚊蚊子和它传播的寄生虫。他们中的一些人甚至成功了。

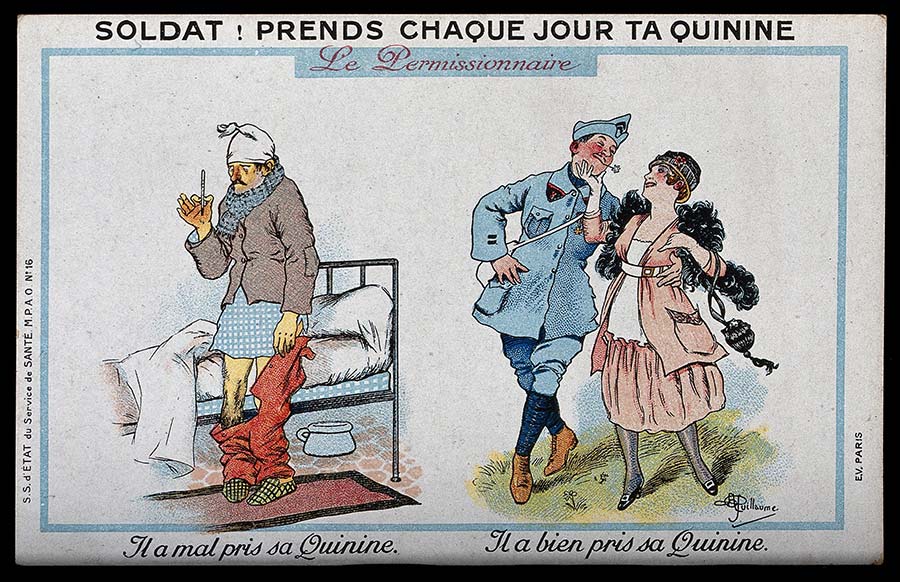

事实上,某些重要抗疟药物的使用时间之长令人吃惊。青蒿素,用于反对恶性疟感染,是由青蒿,在近2000年前的中国,它被推荐用于治疗寒热。早在人们知道它为什么或如何工作之前——这些发现只是在20世纪70年代中期才被发现——人们就知道它是这样的。同样,尽管奎宁在1820年才作为一种化合物被分离出来,但它却是一种医用输液的活性成分金鸡纳树皮通常归因于17世纪秘鲁的耶稣会传教士,实际上早于该地区的土著人使用。它的影响和传递方式发生了变化——众所周知,在印度的英国殖民者最喜欢的奎宁载体是金汤力–但这不是一种全新的药物。

信用:惠康收藏. 公共领域标志

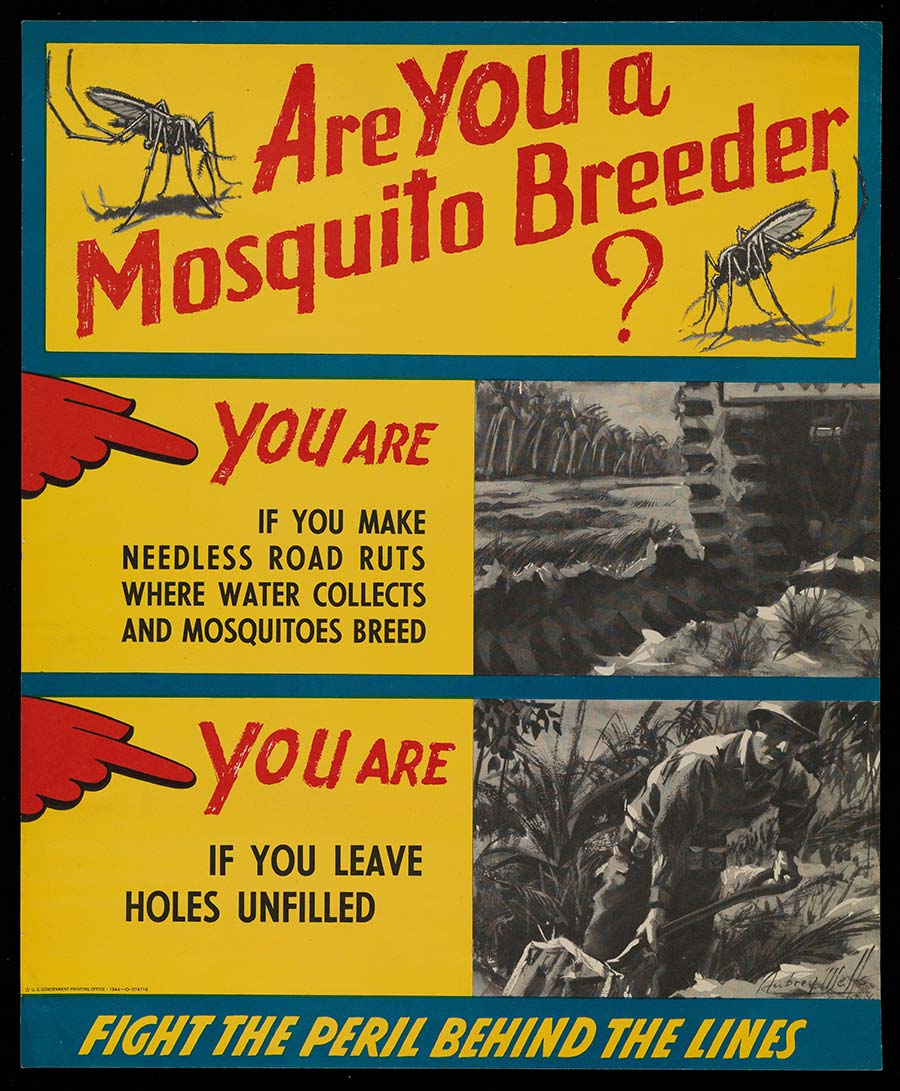

避开疟原虫的努力——而不是治愈感染——通常以控制蚊子为目标。有时,这意味着树立障碍。化学处理过的蚊帐是一种有效的工具,研究表明它们可以节省39%和62%感染疟疾的受害者。甚至他们也有古老的祖先:锡夫诺斯岛描述了生活在沼泽地的埃及人用渔网包裹自己——尽管他们是否明白他们是在拯救自己免于致命的发烧,或者仅仅是在抵御刺激性的昆虫,这更难确定。

信用:惠康收藏. 公共领域标志

通常,控制蚊子意味着栖息地管理。尼禄皇帝排干沼泽罗马附近;很久以后,在19世纪,朱塞佩·加里波第试图将台伯河从仍然疟疾肆虐的城市转移出去。意大利与疟疾的关系直到二战后才发生决定性的变化,当时一系列使用杀虫剂DDT的疟疾控制运动在许多国家取得了非凡的进展。美国在1951年根除了疟疾;意大利1970年加入无疟疾行列。在人们意识到DDT会对环境造成破坏之前,疟疾已经在1980年几乎绝迹了南非、斯里兰卡和莫桑比克.

信用:惠康收藏. 版权所有

就像我们的进化防御一样,人类设计的对抗疟疾感染的工具为我们提供了有意义的保护,但永远只是部分保护。非凡的进步但是到目前为止,这个错误还没有一个简单的修复方法。接种疫苗一直是一块缺失的拼图:众所周知,抗寄生虫疫苗很难开发。本周世卫组织推荐的RTS,S疟疾疫苗——世界上第一种——远非灵丹妙药,但它是我们与这种古老疾病长达千年的斗争中一个重要新篇章的开始。

Hits: 16