Contents

Immunotherapy

| 免疫疗法 | |

|---|---|

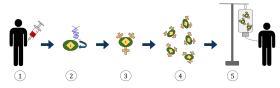

上图代表了嵌合抗原受体 T 细胞疗法 (CAR) 的过程,这是一种免疫疗法,是癌症治疗中日益增长的实践。最终结果应该是产生能够识别和对抗体内受感染癌细胞的 T 细胞。

| |

| 网孔 | D007167 |

| OPS-301 代码 | 8-03 |

免疫疗法或生物疗法是通过激活或抑制免疫系统来治疗疾病。旨在引发或放大免疫反应的免疫疗法被归类为激活免疫疗法,而减少或抑制的免疫疗法被归类为抑制免疫疗法。免疫疗法正在对其治疗各种形式癌症的潜力进行初步研究。[1][2][3][4]

基于细胞的免疫疗法对某些癌症有效。[5][6] 免疫效应细胞,如淋巴细胞、巨噬细胞、树突状细胞、自然杀伤细胞和细胞毒性 T 淋巴细胞,通过靶向肿瘤细胞表面表达的异常抗原,共同保护身体免受癌症侵害。疫苗诱导的 COVID-19 免疫力主要依赖于免疫调节性 T 细胞反应。[7]

粒细胞集落刺激因子 (G-CSF)、干扰素、咪喹莫特和细菌细胞膜组分等疗法已获准用于医疗用途。其他包括 IL-2、IL-7、IL-12、各种趋化因子、合成胞嘧啶磷酸鸟苷 (CpG) 寡脱氧核苷酸和葡聚糖参与临床和临床前研究。

免疫调节剂

[编辑]

免疫调节剂是免疫疗法的活性剂。它们是多种重组、合成和天然制剂。[8]

| 类 | 示例代理 |

|---|---|

| 白细胞介素 | IL-2、IL-7、IL-12 |

| 细胞因子 | 干扰素,G-CSF |

| 趋化因子 | CCL3、CCL26、CXCL7 |

| 免疫调节酰亚胺药物 (IMiD) | 沙利度胺及其类似物(来那度胺、泊马度胺和阿普斯特)、卡介苗疫苗[9][10] & Covid疫苗[11][12][7] |

| 其他 | 磷酸胞嘧啶-鸟苷、寡脱氧核苷酸、葡聚糖 |

激活免疫疗法

[编辑]

癌症

[编辑]

癌症治疗的重点是通过化疗、手术或放疗杀死或去除癌细胞和肿瘤。2018 年,诺贝尔生理学或医学奖授予 James P. Allison 和 Tasuku Honjo,“以表彰他们通过抑制负免疫调节发现癌症疗法”。癌症免疫疗法试图刺激免疫系统以破坏肿瘤。各种策略正在使用或正在进行研究和测试。据报道,针对不同癌症的随机对照研究导致生存率和无病期显着增加[2],当基于细胞的免疫疗法与传统治疗方法相结合时,其疗效提高了 20-30%。[2]

最古老的癌症免疫疗法形式之一是使用 BCG 疫苗,该疫苗最初用于接种结核病疫苗,后来被发现可用于治疗膀胱癌。[13]BCG 免疫疗法可诱导局部和全身免疫反应。BCG 免疫疗法介导肿瘤免疫的机制已被广泛研究,但仍未完全了解。[14]

单克隆抗体在癌症治疗中的应用于 1997 年首次引入利妥昔单抗,利妥昔单抗是一种用于治疗 B 细胞淋巴瘤的抗 CD20 抗体。[15]从那时起,几种单克隆抗体已被批准用于治疗各种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤。[16][17]

从血液中提取 G-CSF 淋巴细胞并在体外扩增以对抗肿瘤抗原,然后用适当的刺激细胞因子重新注射细胞。然后细胞破坏表达抗原的肿瘤细胞。[18]局部免疫疗法利用免疫增强乳膏(咪喹莫特)产生干扰素,使受体的杀伤性 T 细胞破坏疣,[19] 光化性角化病、基底细胞癌、阴道上皮内瘤变,[20] 鳞状细胞癌,[21][22] 皮肤淋巴瘤,[23] 和浅表恶性黑色素瘤。[24]注射免疫疗法(“病灶内”或“肿瘤内”)使用腮腺炎、念珠菌、HPV 疫苗[25][26] 或毛癣菌素抗原注射来治疗疣(HPV 诱导的肿瘤)。

过继细胞转移已在肺癌[27] 和其他癌症上进行了测试,在黑色素瘤中取得了最大的成功。

基于树突状细胞的泵启动或疫苗接种

[编辑]

可以刺激树突状细胞 (DC) 以激活对抗原的细胞毒性反应。树突状细胞是一种抗原呈递细胞,是从需要免疫治疗的人身上收获的。然后,这些细胞要么用抗原或肿瘤裂解物脉冲,要么用病毒载体转染,使它们显示抗原。输血到人体内后,这些活化的细胞将抗原呈递给效应淋巴细胞(CD4+ 辅助性 T 细胞、细胞毒性 CD8+ T 细胞和 B 细胞)。这启动了针对表达抗原的肿瘤细胞的细胞毒性反应(适应性反应现在已经启动)。FDA 批准的首个基于细胞的免疫疗法[28]癌症疫苗 Sipuleucel-T 就是这种方法的一个例子。[29]免疫应答公司[30] (IRC) 开发了这种免疫疗法,并将该技术授权给 Dendreon,后者获得了 FDA 的批准。

目前基于 DC 的疫苗接种方法主要基于单核细胞或 CD34+ 细胞体外产生的 DC 上的抗原加载,用不同的 TLR 配体、细胞因子组合激活它们,并将它们注射回患者体内。体内靶向方法包括施用特异性细胞因子(例如 Flt3L、GM-CSF)和用针对 C 型凝集素受体的抗体或与目标抗原偶联的激动性抗体(例如,抗 CD40)靶向 DC。多种下一代抗 CD40 平台正在积极开发中。[31]未来的方法可能根据其特异性表达的 C 型凝集素受体或趋化因子受体来靶向 DC 亚群。另一种可能的方法是从诱导多能干细胞中产生基因工程 DC,并使用载有新抗原的 DC 来诱导更好的临床结果。[32]

T细胞过继转移

[编辑]

体外过继细胞转移培养自体提取的 T 细胞,用于以后输血。[33]

或者,通过收获 T 细胞,然后用逆转录病毒感染 T 细胞来产生基因工程 T 细胞,该逆转录病毒包含专门用于识别肿瘤抗原的 T 细胞受体 (TCR) 基因的副本。该病毒将受体整合到 T 细胞的基因组中。细胞非特异性扩增和/或刺激。然后重新输注细胞并产生针对肿瘤细胞的免疫反应。[34]该技术已在难治性 IV 期转移性黑色素瘤 [33] 和晚期皮肤癌上进行了测试。[35][36][37] 第一个获得 FDA 批准的 CAR-T 药物 Kymriah 使用了这种方法。为了获得这种 CAR-T 的临床和商业供应,Novartis 购买了制造工厂、分销系统,并聘请了生产 Dendreon 和 Immune Response Corporation 开发的 Sipuleucel-T 的生产团队。[38]

无论 T 细胞是否经过基因工程改造,在再次输注之前,都需要去除受体的淋巴细胞以消除调节性 T 细胞以及与转移细胞竞争稳态细胞因子的未修饰的内源性淋巴细胞。[33][39][40][41] 淋巴细胞耗竭可通过清髓性化疗实现,可加用全身照射以获得更好的效果。[42]转移的细胞在体内繁殖并持续存在于许多人的外周血中,有时在输注后 6-12 个月占所有 CD8+ T 细胞的 75% 水平。[43]截至 2012 年,转移性黑色素瘤的临床试验正在多个地点进行。[44]在对多种免疫疗法耐药的转移性黑色素瘤患者中观察到对 T 细胞过继转移的临床反应。[45]

检查点抑制剂

[编辑]

抗 PD-1/PD-L1 和抗 CTLA-4 抗体是目前可供患者使用的两种检查点抑制剂。抗细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4 (CTLA-4) 和抗程序性细胞死亡蛋白 1 (PD-1) 抗体获批用于人类,已经显著改善了各种癌症的疾病预后。[46]

尽管这些分子最初被发现是在 T 细胞活化或细胞凋亡中发挥作用的分子,但随后的临床前研究表明它们在维持外周免疫耐受中起重要作用。[47]

免疫检查点抑制剂被批准用于治疗一些患有多种癌症类型的患者,包括黑色素瘤、乳腺癌、膀胱癌、宫颈癌、结肠癌、肺癌、头颈癌或霍奇金淋巴瘤。[48][49]

这些疗法彻底改变了癌症免疫疗法,因为它们在转移性黑色素瘤的多年研究中首次显示,转移性黑色素瘤被认为是最具免疫原性的人类癌症之一,总生存期有所提高,越来越多的患者群体从这些治疗中长期受益,尽管对于特定亚组仍然需要谨慎。[47][50][51]

下一代检查点抑制剂靶向其他受体,如淋巴细胞活化基因 3 (LAG-3)、T 细胞免疫球蛋白和含粘蛋白结构域 3 (TIM3) 以及具有 Ig 和 ITIM 结构域的 T 细胞免疫受体 (TIGIT)。针对这些受体的抗体已在临床研究中进行了评估,但尚未获准广泛使用。[52]

免疫增强疗法

[编辑]

自体免疫增强疗法使用人体自身的外周血来源的自然杀伤细胞,将细胞毒性 T 淋巴细胞、上皮细胞和其他相关免疫细胞在体外扩增,然后重新输注。[53]该疗法已针对丙型肝炎、[54][55][56] 慢性疲劳综合征[57][58] 和 HHV6 感染进行了测试。[59]

抑制免疫疗法

[编辑]

免疫抑制会抑制自身免疫性疾病中的异常免疫反应或降低正常的免疫反应,以防止对移植器官或细胞的排斥反应。

免疫抑制药物

[编辑]

免疫抑制药物可用于通过器官移植和自身免疫性疾病控制免疫系统。免疫反应取决于淋巴细胞增殖。淋巴细胞增殖是用于对抗和记住外来入侵者的淋巴细胞细胞的增殖。[60]细胞抑制药物是一种免疫抑制药物,有助于减缓快速分裂细胞的生长。免疫抑制药物的另一个例子是糖皮质激素,它是更特异性的淋巴细胞活化抑制剂。糖皮质激素通过模拟身体肾上腺的自然作用来帮助抑制免疫系统,这有助于自身免疫性疾病|,[61]或者,免疫亲和素抑制剂更具体地针对 T 淋巴细胞激活,即 T 淋巴细胞刺激并开始对特定抗原做出反应的过程,[62]还有免疫抑制抗体,它针对免疫反应的步骤以防止身体攻击其组织,这是自身免疫性疾病的一个问题,[63] 还有其他各种药物可以调节免疫反应,可用于诱导免疫调节。在一项临床前试验中观察到,维生素 D、地塞米松和姜黄素等免疫抑制小分子对免疫系统的调节可能有助于预防或治疗慢性膨胀。鉴于分子是在低剂量方案和皮下给药的。一项研究为制备载有 Valrubicin 的免疫脂质体 (Val-ILs) 作为靶向免疫抑制细胞的新型纳米颗粒技术的有效性和易用性提供了有希望的临床前证明。Val-ILs 有可能用作基于靶向囊泡介导的免疫抑制细胞死亡的精确有效疗法。[64]

免疫耐受

[编辑]

身体自然不会对自身组织发起免疫系统攻击。模型通常识别自身免疫反应中心的 CD4+ T 细胞。然后,T 细胞耐受性的丧失会将 B 细胞和其他免疫效应细胞释放到目标组织上。理想的耐受性疗法将针对协调自身免疫攻击的特定 T 细胞克隆。[65]

免疫耐受疗法旨在重置免疫系统,使身体在自身免疫性疾病中停止错误地攻击自己的器官或细胞,或在器官移植中接受外来组织。[66]最近的治疗方法是将调节性免疫细胞输注到移植受者体内。调节免疫细胞的转移有可能抑制效应子的活性。[67][68]

产生免疫耐受可以减少或消除对终身免疫抑制和随之而来的副作用的需求。它已在移植、类风湿性关节炎、1 型糖尿病和其他自身免疫性疾病上进行了测试。

| 形态 | 详 | ||

|---|---|---|---|

| 非抗原特异性 | 单克隆抗体 | 消耗: | 非消耗型: |

| 造血干细胞移植 | 非清髓性 | 清髓性 | |

| 间充质干细胞移植 | |||

| 调节性 T 细胞疗法 | 非抗原特异性 | 抗原特异性 | |

| 低剂量 IL-2 扩增调节性 T 细胞 | |||

| 微生物组作 | |||

| 抗原特异性 | 肽疗法 | 皮下、皮内、经粘膜(口服、吸入)致耐受性树突状细胞、脂质体和纳米颗粒 | |

| 改变的肽配体 | |||

过敏原免疫疗法

[编辑]

免疫疗法也可用于治疗过敏。虽然过敏治疗(如抗组胺药或皮质类固醇)治疗过敏症状,但免疫疗法可以降低对过敏原的敏感性,减轻其严重程度。过敏原免疫治疗也可称为过敏原脱敏或低敏化。[71]免疫疗法可能产生长期益处。[72]免疫疗法对某些人部分有效,对另一些人无效,但它为过敏患者提供了减轻或停止症状的机会。[来源请求]

皮下过敏原免疫疗法于 1911 年首次引入,假设花粉症患者对草中的花粉敏感。开发了一种通过在蒸馏水中提取梯牧花粉然后将其煮沸来制备提取物的工艺。这被以增加的剂量注射到患者体内,以帮助缓解症状。[73]

过敏原免疫疗法适用于极度过敏或无法避免特定过敏原的人,以及有证据表明 IgE 介导的反应与过敏原症状相关时。这些 IgE 介导的反应可以通过血液 IgE 测试或皮肤测试来识别。如果特异性 IgE 抗体为阴性,则没有证据表明过敏原免疫疗法对该患者有效。

然而,过敏原免疫疗法存在风险,因为它是已知患者高度过敏的药物的给药。患者发生致命性过敏反应、注射部位局部反应或危及生命的全身过敏反应的风险增加。[71]

治疗食物过敏的一种有前途的方法是使用口服免疫疗法 (OIT)。OIT 包括逐渐暴露于越来越多的过敏原,这可能导致大多数受试者耐受足以防止意外暴露反应的食物剂量。[74]随着人变得麻木,剂量会随着时间的推移而增加。这项技术已在婴儿身上进行了测试,以防止花生过敏。[75]

蠕虫疗法

[编辑]

鞭虫虫卵 (Trichuris suis) 和钩虫 (Necator americanus) 已经过免疫疾病和过敏测试,并被证明在多个方面有益,但尚不完全清楚。科学家们发现,钩虫幼虫钻洞穿过肺部和血液所引发的免疫反应,因此肥大细胞和特异性抗体的产生现在存在。它们还可以减少与自身免疫性疾病相关的炎症或反应,但尽管如此,钩虫的影响通常被认为是负面的。[76] 蠕虫疗法已被研究用于治疗复发缓解型多发性硬化症、[77] 克罗恩病、[78][79][80] 过敏和哮喘。[81]虽然对此还有很多需要了解的地方,但许多研究人员认为,免疫反应的变化是由于寄生虫转向更具抗炎或调节的系统,这反过来会减少炎症和自我造成的免疫损伤,如克罗恩病和多发性硬化症所见。具体来说,MS 患者在尝试蠕虫疗法时,在某些情况下复发率较低,症状更平静。[82]假设的机制包括 Th1 / Th2 反应的再极化[83] 和树突状细胞功能的调节。[84][85] 蠕虫下调促炎性 Th1 细胞因子白细胞介素-12 (IL-12)、干扰素-γ (IFN-γ) 和肿瘤坏死因子-α (TNF-α),同时促进调节性 Th2 细胞因子的产生,如 IL-10、IL-4、IL-5 和 IL-13。[83][86]

与蠕虫的共同进化塑造了一些与白细胞介素表达和免疫疾病相关的基因,例如克罗恩病、溃疡性结肠炎和乳糜泻。蠕虫与作为宿主的人类的关系应归类为互惠或共生。[87]在某些方面,这种关系是共生的,因为蠕虫本身需要宿主(人类)才能生存,因为这个身体为它们提供营养和家园。从另一个角度来看,可以推断它是互惠互利的,因为上述关于自身免疫性疾病益处的信息继续保持正确和支持。此外,有人说蠕虫可以调节肠道细菌。[88]另一种可能性是寄生关系之一,认为贫血和其他疾病的可能风险大于好处,但这得到的支持要少得多,研究暗示互惠共生的方法的可能性要大得多。

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]

- ^ “免疫疗法 |纪念斯隆凯特琳癌症中心”。mskcc.org。(原始内容存档于2019-10-19).检索 2017-07-27.

- ^ a b c Syn NL、Teng MW、Mok TS、Soo RA(2017 年 12 月)。“对免疫检查点靶向的从头和获得性耐药”。柳叶刀。肿瘤学。18 (12):e731 – e741。doi:10.1016/s1470-2045(17):30607-1.PMID 29208439。

- ^ Conforti L(2012 年 2 月)。“T 淋巴细胞中的离子通道网络,免疫治疗的靶点”。临床免疫学。142(2):105-106。doi:10.1016/j.clim.2011.11.009.PMID 22189042。

- ^ Wang S、Zimmermann S、Parikh K、Mansfield AS、Adjei AA(2019 年 8 月)。“小细胞肺癌的当前诊断和管理”。梅奥诊所论文集。94(8):1599–1622。doi:10.1016/j.mayocp.2019.01.034.PMID 31378235。

- ^ Riley RS、June CH、Langer R、Mitchell MJ(2019 年 3 月)。“癌症免疫治疗的递送技术”。自然评论。药物发现。18 (3):175-196。doi:10.1038/s41573-018-0006-z.PMC 6410566。PMID 30622344。

- ^ 李 Y、麦克布莱德 DW、唐 Y、Doycheva D、张 JH、唐 Z(2023 年 9 月)。“免疫疗法作为中风的治疗方法:利用调节性 T 细胞”。脑出血。4 (3): 147–153。doi:10.1016/j.hest.2023.02.003.国际标准书号 2589-238X。

- ^ a b Geers D、Shamier MC、Bogers S、den Hartog G、Gommers L、Nieuwkoop NN 等人(2021 年 5 月)。“令人担忧的 SARS-CoV-2 变体部分逃避了 COVID-19 恢复期供体和疫苗接种者的体液反应,但没有逃避 T 细胞反应”。科学免疫学。6 (59):EABJ1750。doi:10.1126/sciimmunol.abj1750.PMC 9268159。PMID 34035118。

- ^ Rizk JG、Kalantar-Zadeh K、Mehra MR、Lavie CJ、Rizk Y、Forthal DN(2020 年 9 月)。“COVID-19 中的药物免疫调节疗法”。药物。80 (13):1267–1292。doi:10.1007/s40265-020-01367-z.PMC 7372203。PMID 32696108。

- ^ “免疫调节剂及其副作用”。www.cancer.org。(原始内容存档于2023-04-08).检索 2021-06-06.

- ^ Martino A、Casetti R、Poccia F(2007 年 1 月)。“通过使用非肽药物激活 Vgamma9Vdelta2 T 细胞增强 BCG 诱导的 Th1 免疫反应”。疫苗。25 (6):1023–1029。doi:10.1016/j.vaccine.2006.09.070.PMID 17118497。

- ^ Sahin U、Muik A、Derhovanessian E、Vogler I、Kranz LM、Vormehr M 等人(2020 年 10 月)。“COVID-19 疫苗 BNT162b1 引发人类抗体和 TH1 T 细胞反应”。自然。586 (7830):594-599。参考文献:2020Natur.586..594S. doi:10.1038/s41586-020-2814-7.PMID 32998157。

- ^ Woldemeskel BA、Garliss CC、Blankson JN(2021 年 5 月)。“SARS-CoV-2 mRNA 疫苗诱导识别 SARS-CoV-2 变体和 HCoV-NL63 的广泛 CD4+ T 细胞反应”。临床研究杂志。131 (10).doi:10.1172/JCI149335.PMC 8121504。PMID 33822770。

- ^ Fuge O、Vasdev N、Allchorne P、Green JS (2015)。“膀胱癌的免疫疗法”。泌尿外科研究和报告。7:65-79。doi:10.2147/RRU.S63447 号。PMC 4427258。PMID 26000263。

- ^ Pettenati C,Ingersoll MA(2018 年 10 月)。“卡介苗免疫疗法的机制及其对膀胱癌的展望”。自然评论。泌尿外科。15 (10):615-625。doi:10.1038/s41585-018-0055-4.PMID 29991725。S2CID 49670901。

- ^ Salles G、Barrett M、Foà R、Maurer J、O’Brien S、Valente N 等人(2017 年 10 月)。“利妥昔单抗治疗 B 细胞血液系统恶性肿瘤:20 年临床经验回顾”。治疗进展。34 (10):2232–2273。doi:10.1007/s12325-017-0612-x.PMC 5656728。PMID 28983798。

- ^ Hoos A(2016 年 4 月)。“免疫肿瘤学药物的开发 – 从 CTLA4 到 PD1 再到下一代”。自然评论。药物发现。15 (4): 235–247。doi:10.1038/nrd.2015.35.PMID 26965203。S2CID 54550859。

- ^ Pento JT(2017 年 11 月)。“用于治疗癌症的单克隆抗体”。抗癌研究。37 (11):5935–5939。doi:10.21873/anticanres.12040.PMC 3288558。PMID 29061772。

- ^ 辛普森 RJ、比格利 AB、阿迦 N、汉利 PJ、护柱 CM(2017 年 7 月)。“通过运动动员免疫细胞进行癌症免疫治疗”。运动与运动科学评论。45(3):163-172。doi:10.1249/JES.00000000000000114.PMC 6814300 号。PMID 28418996。

- ^ van Seters M、van Beurden M、ten Kate FJ、Beckmann I、Ewing PC、Eijkemans MJ 等人(2008 年 4 月)。“用局部咪喹莫特治疗外阴上皮内瘤变”。新英格兰医学杂志。358 (14):1465–1473。doi:10.1056/NEJMoa072685.PMID 18385498。

- ^ Buck HW,Guth KJ(2003 年 10 月)。“用 5% 咪喹莫特乳膏治疗阴道上皮内瘤变(主要是低级别)”。下生殖道疾病杂志。7 (4): 290–293.doi:10.1097/00128360-200310000-00011.PMID 17051086。S2CID 44649376。

- ^ Järvinen R, Kaasinen E, Sankila A, Rintala E (2009 年 8 月).“卡介苗维持治疗与维持丝裂霉素 C 滴注治疗在频繁复发的无原位癌的 TaT1 肿瘤中的长期疗效:前瞻性随机 FinnBladder I 研究的亚组分析,随访 20 年”。欧洲泌尿外科。56(2):260-265。doi:10.1016/j.eururo.2009.04.009.PMID 19395154。

- ^ 戴维森 HC、莱博维茨 MS、洛佩兹-阿尔拜特罗 A、费里斯 RL(2009 年 9 月)。“头颈癌的免疫疗法”。口腔肿瘤学。45 (9):747–751。doi:10.1016/j.oraloncology.2009.02.009.PMC 8978306。PMID 19442565。

- ^ Dani T,Knobler R(2009 年 1 月)。“体外光免疫疗法-光分离疗法”。生物科学前沿。14 (14):4769–4777。doi:10.2741/3566.PMID 19273388。

- ^ Eggermont AM,Schadendorf D(2009 年 6 月)。“黑色素瘤和免疫疗法”。北美血液学/肿瘤学诊所。23 (3): 547–64, ix–x. doi:10.1016/j.hoc.2009.03.009.PMID 19464602。

- ^ 庄 CM、Monie A、Wu A、Hung CF(2009 年 5 月)。“芹菜素治疗与治疗性 HPV DNA 疫苗接种相结合可产生增强的治疗性抗肿瘤效果”。生物医学杂志。16 (1):49。doi:10.1186/1423-0127-16-49.PMC 2705346。PMID 19473507。

- ^ Pawlita M,Gissmann L(2009 年 4 月)。“[复发性呼吸道状瘤病:接种 HPV 疫苗的适应症?]”。Deutsche Medizinische Wochenschrift (德语).134(增刊 2):S100 – S102。doi:10.1055/s-0029-1220219.PMID 19353471。S2CID 206295083。

- ^ 康 N, 周 J, 张 T, 王 L, 卢 F, 崔 Y, 等 (2009 年 8 月).“在外周血中使用固定化抗 TCRgammadelta 抗体扩增的人 γ-delta T 细胞对肺癌进行过继免疫治疗”。癌症生物学与治疗。8 (16):1540–1549。doi:10.4161/cbt.8.16.8950.PMID 19471115。S2CID 23222462。

- ^ Cheever MA,Higano CS(2011 年 6 月)。“PROVENGE (Sipuleucel-T) 治疗前列腺癌:FDA 批准的第一种治疗性癌症疫苗”。临床癌症研究。17 (11):3520–3526。doi:10.1158/1078-0432.CCR-10-3126.PMID 21471425。S2CID 135120。

- ^ Di Lorenzo G、Buonerba C、Kantoff PW(2011 年 5 月)。“治疗前列腺癌的免疫疗法”。自然评论。临床肿瘤学。8 (9):551–561。doi:10.1038/nrclinonc.2011.72.PMID 21606971。S2CID 5337484。

- ^ “Sipuleucel-T:APC 8015、APC-8015、前列腺癌疫苗–Dendreon”。研发中的药物。7 (3): 197–201.2006. doi:10.2165/00126839-200607030-00006.PMID 16752945。S2CID 6427074。

- ^ Andersson H、Nyesiga B、Hermodsson T、Enell Smith K、Hägerbrand K、Lindstedt M 等人(2024 年 5 月)。“用于癌症免疫治疗的下一代 CD40 激动剂”。生物疗法的专家意见。24 (5):351-363。doi:10.1080/14712598.2024.2357714.PMID 38764393。

- ^ Sabado RL、Balan S、Bhardwaj N(2017 年 1 月)。“基于树突状细胞的免疫疗法”。细胞研究。27 (1): 74-95。doi:10.1038/cr.2016.157.PMC 5223236。PMID 28025976。

- ^ a b c Rosenberg SA、Restifo NP、Yang JC、Morgan RA、Dudley ME(2008 年 4 月)。“过继细胞转移:有效癌症免疫治疗的临床途径”。自然评论。癌症。8 (4): 299–308。doi:10.1038/nrc2355.PMC 2553205。PMID 18354418。

- ^ Morgan RA、Dudley ME、Wunderlich JR、Hughes MS、Yang JC、Sherry RM 等人(2006 年 10 月)。“基因工程淋巴细胞转移后患者的癌症消退”。科学。314 (5796):126-129。参考文献编号:2006Sci…314..126M. doi:10.1126/science.1129003.PMC 2267026。PMID 16946036。

- ^ Hunder NN、Wallen H、Cao J、Hendricks DW、Reilly JZ、Rodmyre R 等人(2008 年 6 月)。“用针对 NY-ESO-1 的自体 CD4 + T 细胞治疗转移性黑色素瘤”。新英格兰医学杂志。358 (25):2698–2703。doi:10.1056/NEJMoa0800251.PMC 3277288。PMID 18565862。

- ^ “2008 研讨会日程和演讲者”。癌症研究所。(原始内容存档于2008-10-15).

- ^ Highfield R(2008 年 6 月 18 日)。“癌症患者注射免疫细胞后恢复”。电报。(原始内容存档于2008年9月12日)。检索于 2019 年 12 月 22 日。

- ^ “更新:诺华收购 Dendreon 新泽西工厂”。Fierce 制药公司。2012 年 12 月 20 日。(原始内容存档于2023-06-07).检索 2021-12-09.

- ^ Antony PA、Piccirillo CA、Akpinarli A、Finkelstein SE、Speiss PJ、Surman DR 等人(2005 年 3 月)。“CD4+ T 辅助细胞增强了对肿瘤/自身抗原的 CD8 + T 细胞免疫力,并受到天然存在的 T 调节细胞的阻碍”。免疫学杂志。174(5):2591–2601。doi:10.4049/jimmunol.174.5.2591.PMC 1403291。PMID 15728465。

- ^ Gattinoni L、Finkelstein SE、Klebanoff CA、Antony PA、Palmer DC、Spiess PJ 等人(2005 年 10 月)。“通过淋巴细胞清除去除稳态细胞因子汇可增强过继转移的肿瘤特异性 CD8+ T 细胞的疗效”。实验医学杂志。202(7):907–912。doi:10.1084/jem.20050732.PMC 1397916。PMID 16203864。

- ^ Dummer W、Niethammer AG、Baccala R、Lawson BR、Wagner N、Reisfeld RA 等人(2002 年 7 月)。“T 细胞稳态增殖引发有效的抗肿瘤自身免疫”。临床研究杂志。110(2):185-192。doi:10.1172/JCI15175.PMC 151053。PMID 12122110。

- ^ Dudley ME、Yang JC、Sherry R、Hughes MS、Royal R、Kammula U 等人(2008 年 11 月)。“转移性黑色素瘤患者的过继细胞疗法:强化清髓性放化疗准备方案的评估”。临床肿瘤学杂志。26 (32):5233–5239。doi:10.1200/JCO.2008.16.5449.PMC 2652090。PMID 18809613。

- ^ Dudley ME、Wunderlich JR、Robbins PF、Yang JC、Hwu P、Schwartzentruber DJ 等人(2002 年 10 月)。“抗肿瘤淋巴细胞克隆再填充后患者的癌症消退和自身免疫”。科学。298 (5594):850-854。参考文献:2002科学…298..850D. doi:10.1126/science.1076514.PMC 1764179。PMID 12242449。

- ^ Pilon-Thomas S、Kuhn L、Ellwanger S、Janssen W、Royster E、Marzban S 等人(2012 年 10 月)。“淋巴结减少诱导后肿瘤浸润淋巴细胞过继细胞转移对转移性黑色素瘤的疗效”。免疫治疗杂志。35(8):615-620。doi:10.1097/CJI.0b013e31826e8f5f.PMC 4467830。PMID 22996367。

- ^ Andersen R、Borch TH、Draghi A、Gokuldass A、Rana MA、Pedersen M 等人(2018 年 7 月)。“从检查点抑制剂耐药黑色素瘤患者中分离的 T 细胞具有功能,可以介导肿瘤消退”。肿瘤学年鉴。29 (7):1575–1581。doi:10.1093/annonc/mdy139.PMID 29688262。

- ^ Seidel JA, Otsuka A, Kabashima K (2018-03-28).“癌症中的抗 PD-1 和抗 CTLA-4 疗法:作用机制、疗效和局限性”。肿瘤学前沿。8:86。doi:10.3389/fonc.2018.00086.PMC 5883082。PMID 29644214。

- ^ a b 哈恩 JB,罗伯特 C(2015 年)。“免疫检查点抑制剂”。肿瘤研究进展。42:55-66。doi:10.1159/000437178.国际标准书号 978-3-318-05589-4。PMID 26382943。

- ^ “免疫检查点抑制剂 – 美国国家癌症研究所”。美国国家癌症研究所。2019-09-24. (原始内容存档于2023-10-22).检索 2020-08-24.

- ^ “按癌症类型划分的免疫疗法”。癌症研究所。

- ^ Queirolo P、Boutros A、Tanda E、Spagnolo F、Quaglino P(2019 年 12 月)。“治疗转移性黑色素瘤的免疫检查点抑制剂:癌症免疫疗法的模型”。癌症生物学研讨会。59:290-297。doi:10.1016/j.semcancer.2019.08.001.hdl:2318/1717353。PMID 31430555。

- ^ 莫耶斯 JT,浮华奥利瓦 IC(2021 年)。“黑色素瘤的免疫疗法”。免疫疗法。实验医学和生物学进展。第 1342 卷。第 81-111 页。doi:10.1007/978-3-030-79308-1_3.国际标准书号 978-3-030-79307-4。PMID 34972963。

- ^ 蔡 L、李 Y、谭 J、徐 L、李 Y(2023 年 9 月)。“靶向 LAG-3、TIM-3 和 TIGIT 进行癌症免疫治疗”。血液学与肿瘤学杂志。16(1):101。doi:10.1186/s13045-023-01499-1.PMC 10478462。PMID 37670328。

- ^ Manjunath SR, Ramanan G, Dedeepiya VD, Terunuma H, 邓 X, 巴斯卡 S, 等人(2012 年 1 月)。“转移性复发性卵巢癌的自体免疫增强疗法:病例报告”。肿瘤学病例报告。5 (1): 114–118。doi:10.1159/000337319.PMC 3364094。PMID 22666198。

- ^ Li Y, Zhang T, Ho C, Orange JS, Douglas SD, Ho WZ (2004 年 12 月).“自然杀伤细胞抑制丙型肝炎病毒表达”。白细胞生物学杂志。76 (6):1171–1179。doi:10.1189/jlb.0604372.PMID 15339939。

- ^ Doskali M、Tanaka Y、Ohira M、Ishiyama K、Tashiro H、Chayama K 等人(2011 年 3 月)。“使用外周血来源的 CD3-CD56 + 和 CD3 + CD56 + 细胞进行过继免疫疗法以诱导抗肝细胞癌和抗丙型肝炎病毒活性的可能性”。免疫治疗杂志。34 (2): 129–138。doi:10.1097/CJI.0b013e3182048c4e.PMID 21304407。S2CID 26385818。

- ^ Terunuma H, 邓 X, Dewan Z, 藤本 S, 山本 N (2008)。“NK 细胞在诱导免疫反应中的潜在作用:对基于 NK 细胞的免疫疗法对癌症和病毒感染的影响”。国际免疫学评论。27 (3): 93-110。doi:10.1080/08830180801911743.PMID 18437601。S2CID 27557213。

- ^ 参见 DM, Tilles JG (1996)。“慢性疲劳综合征患者的 α-干扰素治疗”。免疫学调查。25 (1-2):153-164。doi:10.3109/08820139609059298.PMID 8675231。

- ^ Ojo-Amaize EA、Conley EJ、Peter JB(1994 年 1 月)。“自然杀伤细胞活性降低与慢性疲劳免疫功能障碍综合征的严重程度有关”。临床传染病。18(增刊 1):S157 – S159。doi:10.1093/clinids/18.Supplement_1.S157.PMID 8148445。

- ^ Kida K、Isozumi R、Ito M(2000 年 12 月)。“用白细胞介素 2 或 -12 培养的淋巴细胞杀死人疱疹病毒 6 感染的细胞”。儿科国际。42 (6):631–636。doi:10.1046/j.1442-200x.2000.01315.x.PMID 11192519。S2CID 11297558。

- ^ “淋巴细胞增殖 – 概述 |ScienceDirect 主题”。www.sciencedirect.com。检索 2024-05-10。

- ^ “淋巴细胞增殖 – 概述 |ScienceDirect 主题”。www.sciencedirect.com。检索 2024-05-10。

- ^ 阿尔伯茨 B、约翰逊 A、刘易斯 J、拉夫 M、罗伯茨 K、沃尔特 P (2007-12-31)。细胞的分子生物学。doi:10.1201/9780203833445.国际标准书号 978-0-203-83344-5。

- ^ 钱 Y、Dupps WJ、Meisler DM、Jeng BH (2010)。“与内皮疾病相关的上皮基底膜异常的上皮清创术”。欧洲眼科评论。04 (1):70。doi:10.17925/eor.2010.04.01.70.国际标准书号 1756-1795。

- ^ Georgievski A、Bellaye PS、Tournier B、Choubley H、Pais de Barros JP、Herbst M 等人(2024 年 5 月)。“Valrubicin 负载免疫脂质体治疗血液癌中特异性囊泡介导的细胞死亡”。细胞死亡 Dis.15 (15(5):328):328。doi:10.1038/s41419-024-06715-5.PMC 11088660。PMID 38734740。

- ^ a b Rayner F,Isaacs JD(2018 年 12 月)。“自身免疫性疾病的治疗耐受性”。关节炎和风湿病研讨会。48 (3):558–562。doi:10.1016/j.semarthrit.2018.09.008.PMID 30348449。S2CID 53034800。

- ^ Rotrosen D、Matthews JB、Bluestone JA(2002 年 7 月)。“免疫耐受网络:开发耐受诱导疗法的新范式”。过敏与临床免疫学杂志。110 (1):17-23。doi:10.1067/mai.2002.124258.PMID 12110811。S2CID 30884739。

- ^ 斯托尔普 J、Zaitsu M、伍德 KJ(2019 年)。“器官移植中的免疫耐受和排斥反应”。免疫耐受。分子生物学方法。第 1899 卷。第 159-180 页。doi:10.1007/978-1-4939-8938-6_12.国际标准书号 978-1-4939-8936-2。PMID 30649772。S2CID 58542057。

- ^ McMurchy AN、Bushell A、Levings MK、Wood KJ(2011 年 8 月)。“转向耐受性:T 调节细胞的临床应用”。免疫学研讨会。移植进展。23(4):304-313。doi:10.1016/j.smim.2011.04.001.PMC 3836227。PMID 21620722。

- ^ 贝克 KF,艾萨克斯 JD(2014 年 3 月)。“人类治疗耐受性的前景”。风湿病学的当前观点。26 (2):219-227。doi:10.1097/BOR.000000000000000029.PMC 4640179。PMID 24378931。

- ^ Cooles FA,Isaacs JD(2010 年 8 月)。“治疗以重新建立炎症性关节炎的耐受性 – 其他疾病的经验教训”。最佳实践与研究。临床风湿病学。药物治疗:发病机制和新兴治疗方法的概念。24 (4): 497–511。doi:10.1016/j.berh.2010.01.007.PMID 20732648。

- ^ a b Persaud Y、Memon RJ、明尼苏达州萨夫利瓦拉(2024 年)。“过敏免疫疗法”。StatPearls 的 LatPearls 中。金银岛(佛罗里达州):StatPearls Publishing。PMID 30570988。检索 2024-05-10。

- ^ Durham SR、Walker SM、Varga EM、Jacobson MR、O’Brien F、Noble W 等人(1999 年 8 月)。“草花粉免疫疗法的长期临床疗效”。新英格兰医学杂志。341(7):468–475。doi:10.1056/NEJM199908123410702.PMID 10441602。S2CID 14629112。

- ^ James C,Bernstein DI(2017 年 2 月)。“过敏原免疫疗法:安全性更新综述”。过敏与临床免疫学的当前观点。17 (1):55-59。doi:10.1097/ACI.00000000000000335.国际标准书号 1528-4050。PMC 5644500。PMID 27906697。

- ^ MacGinnitie AJ、Rachid R、Gragg H、Little SV、Lakin P、Cianferoni A 等人(2017 年 3 月)。“奥马珠单抗有助于花生过敏的快速口服脱敏”。过敏与临床免疫学杂志。139(3):873–881.e8。doi:10.1016/j.jaci.2016.08.010.PMC 5369605。PMID 27609658。S2CID 3626708。

- ^ “幼儿花生过敏的口服免疫疗法”。美国国立卫生研究院 (NIH)。2022-02-07. (原始内容存档于2023-07-12).检索 2022-06-06.

- ^ Loukas A,Prociv P(2001 年 10 月)。“钩虫感染中的免疫反应”。临床微生物学评论。14 (4): 689–703,目录。doi:10.1128/CMR.14.4.689-703.2001.PMC 89000 号。PMID 11585781。

- ^ Correale J,Farez M(2007 年 2 月)。“寄生虫感染与多发性硬化症免疫反应之间的关联”。神经病学年鉴。61 (2):97-108。doi:10.1002/ana.21067.PMID 17230481。S2CID 1033417。

- ^ Croese J、O’neil J、Masson J、Cooke S、Melrose W、Pritchard D 等人(2006 年 1 月)。“在克罗恩病患者和储库供体中建立 Necator americanus 的概念验证研究”。直觉。55 (1):136-137。doi:10.1136/gut.2005.079129.PMC 1856386。PMID 16344586。

- ^ 雷迪 A,弗里德 B(2009 年 1 月)。“使用蠕虫治疗克罗恩病和其他自身免疫疾病的最新情况”。寄生虫学研究。104(2):217-221。doi:10.1007/s00436-008-1297-5.PMID 19050918。S2CID 19279688。

- ^ Laclotte C、Oussalah A、Rey P、Bensenane M、Pluvinage N、Chevaux JB 等人(2008 年 12 月)。“[蠕虫和炎症性肠病]”。Gastroenterologie Clinique et Biologique (法语).32 (12):1064–1074。doi:10.1016/j.gcb.2008.04.030.PMID 18619749。

- ^ Zaccone P、Fehervari Z、Phillips JM、Dunne DW、Cooke A(2006 年 10 月)。“寄生虫和炎症性疾病”。寄生虫免疫学。28 (10):515–523。doi:10.1111/j.1365-3024.2006.00879.x.PMC 1618732。PMID 16965287。

- ^ Donkers SJ、Kirkland MC、Charabati M、Osborne LC (2020 年)。“多发性硬化症患者对蠕虫免疫疗法的看法”。国际 MS Care 杂志。22 (1):43-51。doi:10.7224/1537-2073.2019-044.PMC 7041615。PMID 32123528。

- ^ a b 布鲁克 S、贝斯顿 J、霍特兹 PJ(2004 年)。“21 世纪的人类钩虫感染”。寄生虫学进展。58:197-288。doi:10.1016/S0065-308X(04)58004-1.国际标准书号9780120317585。PMC 2268732。PMID 15603764。

- ^ Fujiwara RT、Cançado GG、Freitas PA、Santiago HC、Massara CL、Dos Santos Carvalho O 等人(2009 年)。“Necator americanus 感染:慢性感染个体树突状细胞分化和嗜酸性粒细胞谱改变的可能原因”。PLOS 被忽视的热带疾病。3 (3): e399.doi:10.1371/journal.pntd.0000399.PMC 2654967。PMID 19308259。

- ^ Carvalho L、Sun J、Kane C、Marshall F、Krawczyk C、Pearce EJ(2009 年 1 月)。“蠕虫、免疫调节和卫生假说回顾系列:蠕虫调节树突状细胞功能的机制”。免疫学。126(1):28-34。doi:10.1111/j.1365-2567.2008.03008.x.PMC 2632707。PMID 19120496。

- ^ Fumagalli M、Pozzoli U、Cagliani R、Comi GP、Riva S、Clerici M 等人(2009 年 6 月)。“寄生虫代表了白细胞介素基因的主要选择力量,并塑造了自身免疫性疾病的遗传易感性”。实验医学杂志。206 (6):1395–1408。doi:10.1084/jem.20082779.PMC 2715056。PMID 19468064。

- ^ 雷诺兹洛杉矶、芬利 BB、梅泽尔斯 RM(2015 年 11 月)。“肠道共居:蠕虫寄生虫、细菌微生物群和宿主免疫之间的相互作用”。免疫学杂志。195 (9):4059–4066。doi:10.4049/jimmunol.1501432.PMC 4617609。PMID 26477048。

- ^ Loke P, Lim YA (2015 年 6 月)。“蠕虫和微生物群:卫生假说的一部分”。寄生虫免疫学。37 (6):314-23。doi:10.1111/pim.12193.PMC 4428757。PMID 25869420。

- ^ Hong CH、Tang MR、Hsu SH、Yang CH、Tseng CS、Ko YC 等人(2019 年 9 月)。“窄带中红外暴露刺激的钩端螺旋体外膜蛋白 LipL32 的早期免疫反应增强”。光化学与光生物学杂志。B,生物学。198:111560。参考文献编号:2019JPPB..doi:10.1016/j.jphotobiol.2019.111560. PMID 31336216。S2CID 198191485。

- ^ Chang HY, Li MH, Huang TC, Hsu CL, Tsai SR, Lee SC, et al. (2015 年 2 月).“定量蛋白质组学揭示了乳腺癌细胞中受中红外辐射干扰的网络”。蛋白质组研究杂志。14 (2):1250–1262。doi:10.1021/pr5011873.PMID 25556991。

- ^ Nagaya T、Okuyama S、Ogata F、Maruoka Y、Choyke PL、Kobayashi H(2019 年 5 月)。“使用光纤扩散器治疗腹膜胃癌播散的近红外光免疫疗法”。胃癌。22(3):463-472。doi:10.1007/s10120-018-0871-5.PMC 7400986。PMID 30171392。

- ^ Mitsunaga M、Ogawa M、Kosaka N、Rosenblum LT、Choyke PL、Kobayashi H(2011 年 11 月)。“针对特定膜分子的癌细胞选择性体内近红外光免疫疗法”。自然医学。17 (12):1685–1691 年。doi:10.1038/nm.2554.PMC 3233641。PMID 22057348。

- ^ Sato K、Sato N、Xu B、Nakamura Y、Nagaya T、Choyke PL 等人(2016 年 8 月)。“近红外光免疫疗法对肿瘤相关调节性 T 细胞的空间选择性耗竭”。科学转化医学。8 (352):352RA110。doi:10.1126/scitranslmed.aaf6843.PMC 7780242。PMID 27535621。

- ^ Nagaya T、Nakamura Y、Sato K、Harada T、Choyke PL、Kobayashi H(2016 年 6 月)。“初始近红外光免疫疗法 (NIR-PIT) 后抗体-光子吸收剂偶联物的微分布得到改善”。控释杂志。232:1-8。doi:10.1016/j.jconrel.2016.04.003.PMC 4893891。PMID 27059723。

- ^ Zhen Z, Tang W, Wang M, 周 S, Wang H, Wu Z, et al. (2017 年 2 月).“蛋白质纳米笼介导的成纤维细胞活化蛋白靶向光免疫疗法以增强细胞毒性 T 细胞浸润和肿瘤控制”。纳米字母。17 (2): 862–869。参考文献:2017NanoL..doi:10.1021/acs.nanolett.6b04150.PMID 28027646。

外部链接

Hits: 27